Die Gibson Les Paul und die Fender Stratocaster sind die erfolgreichsten E-Gitarren, die je gebaut wurden. Doch für welche Gitarre soll man sich entscheiden, wenn man vor der Wahl steht: Leg ich mir eine Les Paul oder eine Strat zu? Gute Frage!

Es gibt in dieser Welt Gegensätze, die scheinen unvereinbar. Entweder man entscheidet sich für das Eine oder aber das Andere. Das sind Ideologien, Religionen, Feindschaften oder, positiv gesehen, schlichte Vorlieben.

Entweder ist man für Beatles oder Rolling Stones, Köln oder Düsseldorf, 1860 oder Bayern, Sekt oder Selters, Rouge oder Noire. Dazwischen klafft ein Graben, Grenzübertretungen sind so gut wie unmöglich. Bei Gitarristen manifestiert sich die Weltanschauung nur zu oft in der Frage: Spiele ich Les Paul oder Stratocaster. Eigentlich keine schlechten Alternativen.

Beide Gitarren, Gibsons Les Paul und Fenders Stratocaster sind die erfolgreichsten E-Gitarren, die je gebaut wurden. Niemand kann genau sagen, von welchem Modell mehr gebaut worden sind. Das ist auch unerheblich, beide haben sie die Musik der letzten 60 Jahre geprägt, wie kein anderes Instrument. Die Geburtstage der beiden Klassiker liegen etwa zwei Jahre auseinander.

Die Entstehung der Gibson Les Paul & Fender Stratocaster

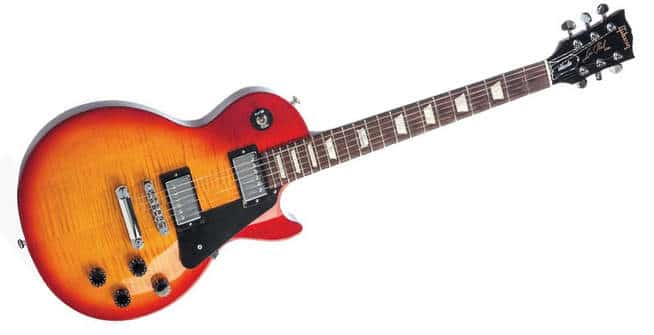

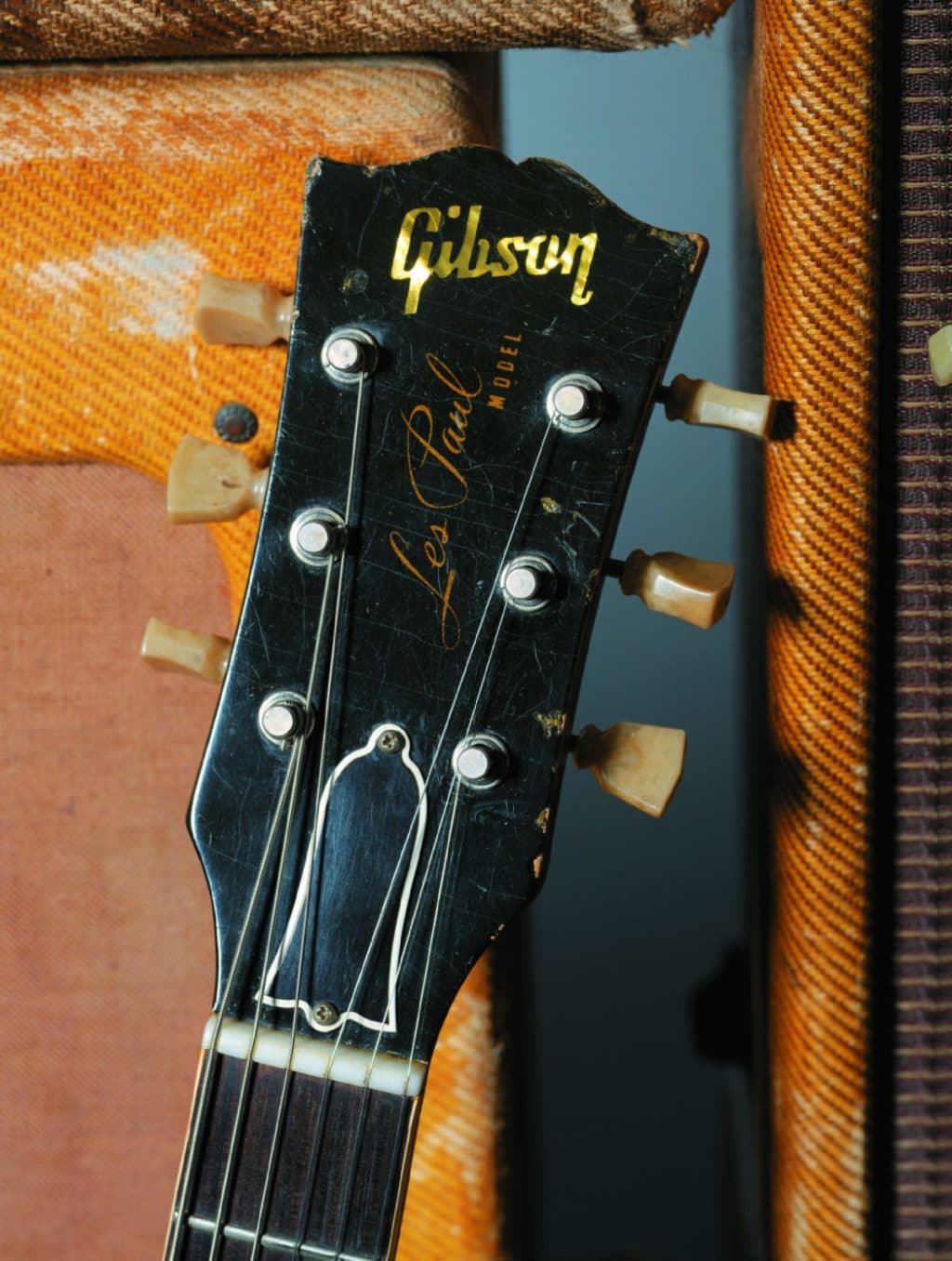

Die Les Paul kam 1952 auf den Markt, die Stratocaster 1954. Gibson hatte sich damals beeilen müssen, denn die Fender Broad/Telecaster von 1950 schien ein Erfolg zu werden. Anfangs hatten die Verkaufsstrategen bei Gibson nichts von einer E-Gitarre mit massivem Korpus wissen wollen. Als dann aber der Konkurrent aus dem fernen Kalifornien eine Marktlücke gefunden zu haben schien, entwickelten die Gitarrenbauer aus Michigan in aller Eile ihr eigenes Konzept. Immerhin konnten sie den prominentesten Taufpaten verpflichten, den es damals gab.

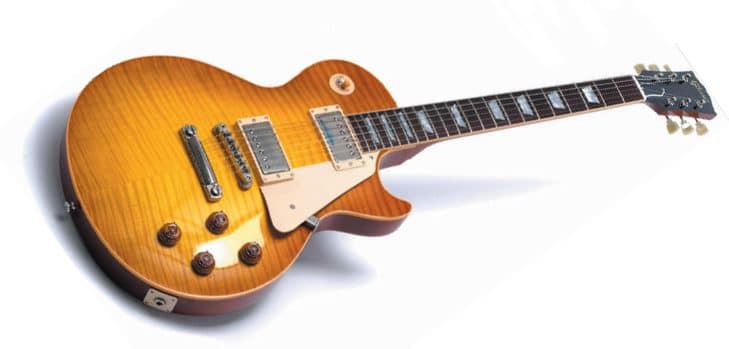

Der Gitarrist Les Paul war der größte amerikanische Popstar der späten 40er und frühen 50er Jahre. Seine Platten wurden dutzendweise zu Hits und sein Ruf als innovativer Gitarrist war einzigartig. Les Paul war an der Entwicklung beratend beteiligt gewesen, stellte seinen guten Namen zur Verfügung und bekam Tantiemen von jeder verkauften Gibson, die sein Signet trug. Da Gibson einen traditionsreichen Namen hatte und man dem Elektriker aus dem Westen nicht ganz so viel zutraute, wurde das „Les Paul Model“ etwas aufwändiger produziert als die einfache Planke namens Telecaster. Eine geschnitzte, gewölbte Decke und eine goldene Lackierung sollten den Musikern suggerieren, wer die richtigen Gitarren zu bauen imstande war.

Leo Fender, jener Elektriker aus dem Westen, verfolgte das sehr genau. Ihm war klar, dass er reagieren musste. Sein Gegenentwurf zur Les Paul bekam den Namen „Stratocaster“: Es war eine äußerst elegante Gitarre, attraktiv in Sunburst lackiert, mit einem Korpus, der sich perfekt am Körper des Gitarristen anschmiegte, denn es gab, anders als bei Telecaster oder Les Paul, keine Ecken mehr, nur noch abgerundete Kanten. Und die Stratocaster hatte drei Tonabnehmer! Leo Fender hatte zum zweiten Mal demonstriert, dass er in der Lage war, ein perfektes Instrument zu entwickeln, wenn man ihm nur die nötige Ruhe und Zeit ließ.

Die kompletten 50er Jahre hindurch, bis ins Jahr 1959, hielt er es nicht für nötig, maßgebliche Details zu verändern. Dann erst führte er bei allen seinen Instrumenten Palisander-Griffbretter ein. Gibson verfolgte eine andere Strategie. Die Les Paul wurde beinahe jedes Jahr modifiziert. Steg, Saitenhalterung und Tonabnehmer wurden immer wieder geändert.

Gleichzeitig vergrößerte Gibson kontinuierlich die Les-Paul-Familie. Ab 1955 gab es vier Varianten: Junior, Special, Standard und Custom, im Laufe des Jahrzehnts in unterschiedlicher Farbe und wechselnder Ausstattung. Während Gibson es mit Vielfalt probierte, setzte Fender auf Kontinuität. Sehr viel genutzt hat beides nicht. Die Verkaufszahlen der Les Paul waren gegen Ende der 50er rückläufig. Man probierte es noch einmal mit einem radikalen Designwechsel.

Die Gitarren bekamen einen wesentlich dünneren, konturierten Korpus mit zwei Cutaways, aber auch das half nicht. 1962, als der Vertrag mit dem Namensgeber Les Paul hätte erneuert werden müssen, trennte man sich voneinander. Fortan hießen Gibsons E-Gitarren schlicht „SG“, was soviel bedeuten sollte wie „Solid Guitar“. Die Ära der Les Paul war erst einmal beendet, und es dauerte bis 1968, bis wieder Gitarren mit diesem Namen gebaut wurden.

Warum wurde dieses Konzept damals nur ein magerer Erfolg?

Kaum ein bekannter Musiker griff in den 50er Jahren zu dieser Gibson (außer natürlich Les Paul selbst, aber dessen Stern begann in den Zeiten von Rock ’n’ Roll zu sinken, und er bevorzugte zudem meist Les-Paul-Sonderanfertigungen mit flachen Decken, die es in der Form nicht serienmäßig gab).

Ein paar Blueskünstler wie Feddie King oder John Lee Hooker wurden mit einer Les Paul gesehen. Bill Haleys Gitarrist Franny Beecher spielte eine Les Paul Custom, aber eigentlich war die Zeit der „Brettgitarre“ noch nicht gekommen, fast alle – die großen Stars sowieso – spielten elektrische Gitarren mit F-Löchern. Mit der Stratocaster war es ähnlich. Außer Buddy Holly wurde kein Star mit Fenders Flaggschiff in Verbindung gebracht. Immerhin wurde die Stratocaster nicht aus dem Programm genommen. Leo Fender war allerdings überzeugt, dass neue Modelle nötig waren.

Die Jazzmaster und die Jaguar sollten die nötigen Umsätze bringen. Und so fand die Musik der 1960er Jahre weitgehend ohne Stratocaster- und komplett ohne Les-Paul-Modelle statt. Aber, was für Amerika gilt, kann im Rest der Welt ganz anders aussehen.

In England begann in den 1960er Jahren eine Entwicklung, die maßgeblichen Anteil an den Instrumentenvorlieben späterer Gitarristengenerationen haben sollte. Die populäre Musik des 20. Jahrhunderts bekam ihre wichtigen Impulse stets aus den USA. Vor dem Zweiten Weltkrieg war es der Jazz, danach, in den 1950er Jahren, vor allem der Rock ’n’ Roll, aus dem z. B. Elvis Presley hervorging. In den 1960er Jahren wurde alles anders, die Briten gaben in jener Dekade im wahrsten Wortsinn den Ton an.

Die großen Gitarristen der Rockmusik kommen meistens aus England, und wenn nicht, haben sie zumindest amerikanische Kollegen inspiriert und beeinflusst. Allerdings war die Situation für englische Gitarristen damals trostlos. Natürlich gab es amerikanische Vorbilder aus Blues, Rockabilly oder Country. Aber die kannte man nur aus dem Radio oder von Platten. Um etwas Eigenes zu kreieren brauchte man vor allem eins: Gitarren.

In Europa gab es Fabriken, die neben vielem anderen auch E-Gitarren in Mengen herstellten, die Qualität war hingegen eher mäßig. Englische Musiker träumten damals von deutschen Instrumenten, und Firmen wie Framus oder Höfner (auf dem englischen Markt als „Hofner“ vertrieben) lieferten auch über den Kanal, denn amerikanische Gitarren waren noch unerreichbar.

Als Spätfolge des Krieges gab es in Großbritannien bis zum Ende der 50er Jahre ein Importverbot für amerikanische Waren. Die enormen Kriegsschulden verschlangen die Devisen für den Überseehandel, Konsumgüter für den privaten Gebrauch durften deshalb nicht eingeführt werden. Englische Gitarristen kannten zwar Gibson, Fender, Gretsch, Harmony und all die anderen, bekommen konnten sie diese Instrumente nicht. Es sei denn, man ließ sich etwas einfallen. Eine der ersten Megabands der 60er Jahre in Europa waren die Shadows – eigentlich ein Quartett, eine Gitarren-Band.

Allerdings arbeiteten sie dauerhaft mit einem Sänger, dem Teenager-Idol Cliff Richard. Er hatte mit und ohne Shadows Riesenerfolge und mehr Geld, als er ausgeben konnte. Seine Kumpels aus der Band überredeten ihn, aus den USA eine Gitarre zu beschaffen. Als Privatperson konnte er Waren einführen und deshalb auch eine so heißbegehrte Gitarre besorgen. Das große Vorbild der Shadows-Gitarristen war James Burton, der in der Band von Elvis Presley eine Fender Telecaster spielte. Sie besorgten also Cliff einen Fender-Katalog und der sollte sich um die Bestellung kümmern.

Cliff Richard war klar, James Burton ist ein Superstar, ein Mann aus der Band von Elvis, und der spielt natürlich das teuerste Modell, das Fender im Programm hat. Also bestellte er das teuerste, was Fender damals zu bieten hatte, mit allen Extras. Als die Gitarre geliefert wurde, machte Shadows-Chef Hank Marvin vorsichtig den Koffer auf – und was sah er: eine leuchtend rote Stratocaster mit vergoldeten Metallteilen – Fenders Spitzenmodell. Das war nicht das, was er wollte – James Burton spielte bekanntlich Telecaster -, aber er hatte nun immerhin eine Fender, und zwar die erste Stratocaster, die nach England importiert wurde. Die Gitarre wurde sein Markenzeichen und auf Jahre hinaus wollte von da an so ziemlich jeder Gitarrist in Europa zu allererst eine rote Stratocaster.

Nachdem Anfang der 60er Jahre das Embargo auf amerikanische Waren aufgehoben worden war, stapelten sich bei Fender in Kalifornien die Bestellungen aus England. Da man irgendwann nicht mehr genug rote Exemplare liefern konnte, schickte Fender Gitarren nach Europa, die lediglich grundiert waren. Selmer, der britische Importeur, sorgte dann für die endgültige Lackierung – natürlich in Rot.

Was Cliff Richard da in seiner jugendlichen Naivität angerichtet hatte, zog weite Kreise. Ein (heute nicht mehr bekannter) Gitarrist im irischen Cork hatte bei seinem Instrumentenhändler eine Stratocaster geordert, in Rot natürlich. Der Händler bekam die Gitarre geliefert, allerdings in der Standardfarbe Sunburst, mit roten Gitarren gab es wie erwähnt Lieferengpässe. Tja, und diese Gitarre hat der Kunde nicht genommen, die Farbe stimmte schließlich nicht. So stand das Instrument bald danach im Schaufenster des Instrumentenhändlers in Cork.

Ein junger Gitarrist sah die Stratocaster und kaufte sie, denn ihm waren Hank Marvin und die Shadows ziemlich egal, er spielte den Blues. Und diese Stratocaster spielte er dann während seiner ganzen, großen Karriere, gut und gerne 30 Jahre lang. Sie wurde mit der Zeit immer unansehnlicher, denn er spielte viel. Dieser junge Mann war Rory Gallagher. Viel hätte nicht gefehlt und ein anderer berühmter Gitarrist hätte ebenfalls zu Beginn seiner unvergleichlichen Karriere eine rote Stratocaster gekauft. Am 18. Oktober 1960 schrieb George Harrison aus Hamburg seinem alten Schulfreund Arthur Kelly einen Brief nach Liverpool.

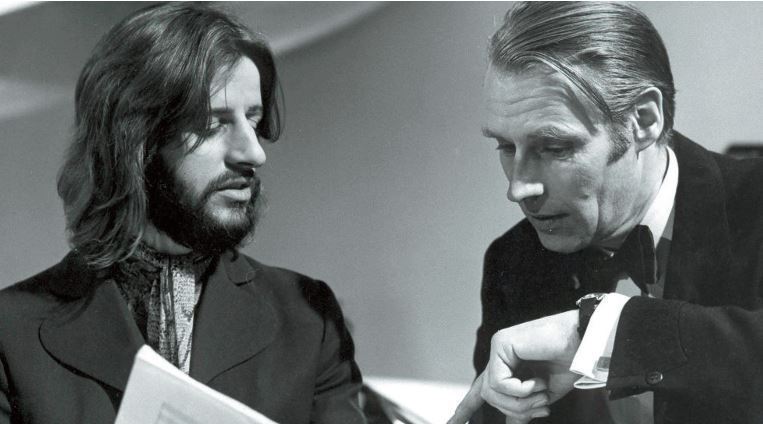

„I am playing in Germany and have much Geld“ … „I might manage a red Stratocaster with gold plated parts, but the one I want is the Gretch“(!) (kein Tippfehler, er schrieb wirklich Gretch) George Harrison entschied sich dann für die gebrauchte schwarze Gretsch Duo Jet und bestritt damit die ersten Jahre bei den Beatles. Fender hätte wohl ein Zweigwerk in England eröffnen müssen, um die Nachfrage nach roten Stratocaster bedienen zu können, wäre die Wahl damals anders ausgefallen. Es sind oft Zufälle, die einem Gitarristen sein Trauminstrument bescheren, eine bewusste Wahl war das in der Regel nicht.

Warum aber so häufig dann eine Stratocaster oder aber eine Les Paul?

Erinnern wir uns, beide Modelle waren in den 1960er Jahren völlig aus der Mode gekommen. Dennoch waren E-Gitarren von Fender oder Gibson erste Wahl, denn damals gab es eigentlich keinen anderen Produzenten von Solidbody-Gitarren in vergleichbarer Qualität. Eine Gibson oder Fender sollte es also sein. Warum dann nicht eine günstige gebrauchte? In den folgenden Jahren bekamen logischerweise viele der Instrumente einen neuen Besitzer. Als Mark Knopfler mit den Dire Straits anfing, spielte er eine gebrauchte, alte, rote Stratocaster.

Am besten war die Versorgungslage natürlich in den USA. Dort waren Les Pauls und Stratocaster erschwinglich und im An- und Verkauf oder Musikladen leicht zu bekommen. Als die englische Band The Hollies im April 1965 zum ersten Mal auf Tournee durch die USA war, gingen die Musiker in jeder freien Minute in die Läden, um sich mit Instrumenten einzudecken. Wenn man schon mal im Schlaraffenland ist, nimmt man auch ein paar Süßigkeiten für zu Hause mit. Einmal entdeckte Gitarrist Tony Hicks bei einem Pfandleiher eine Gibson Les Paul Standard. Die geforderten $ 80 waren ihm allerdings zu viel.

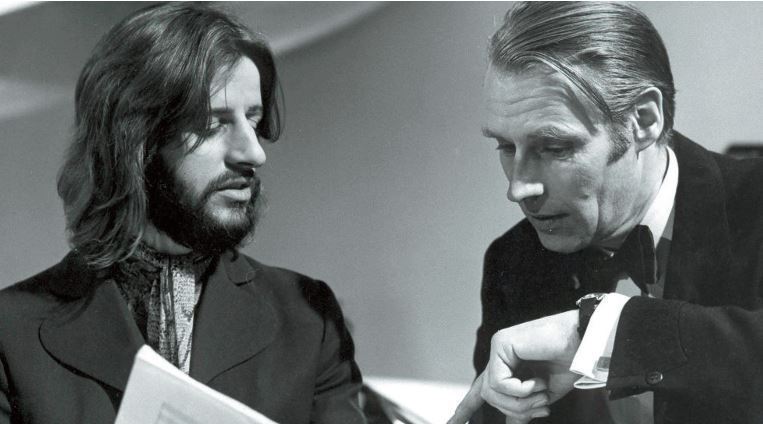

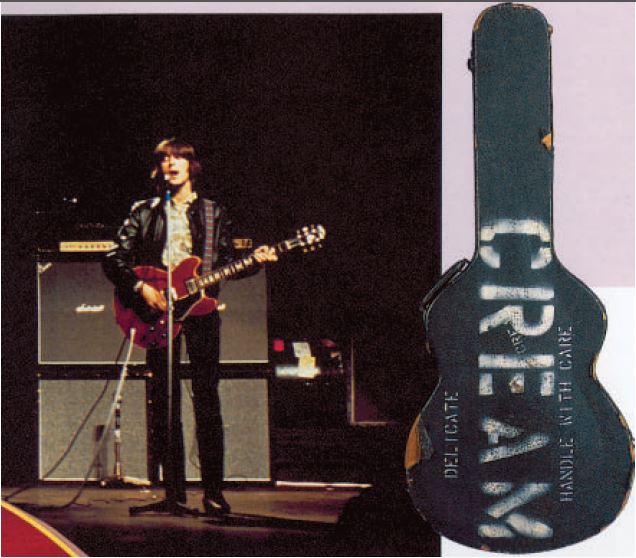

Die Hollies wurden von einem Kamera-Team begleitet, das jeden Schritt der Band filmte. Der Regisseur meinte, es passe prima ins Bild, wenn Hicks die Gitarre kaufen würde. Die $ 80 hat daraufhin die Filmgesellschaft bezahlt. Und die hieß zufälligerweise CBS, die kurz vorher – für etwas mehr Geld – die Firma Fender aufgekauft hatte. Und je mehr britische Bands in die USA reisten, desto mehr Instrumente kamen nach Europa. Die Rolling Stones deckten sich ein, die Kinks taten ähnliches. Dann begann Eric Clapton Les Paul zu spielen und von da an war klar: Wer als Gitarrist etwas werden will, braucht entweder eine Fender oder eine Gibson – im Idealfall eine Stratocaster oder eine Les Paul. Manch ein junger Musiker hatte sogar das Glück, dass die Eltern das Talent des Juniors fördern wollten.

Der junge Paul Kossoff, der mit Free später ein Stück britische Rockgeschichte geschrieben hat, konnte schon in jungen Jahren eine Les Paul Standard und eine Les Paul Custom sein Eigen nennen. Sein Vater war ein berühmter englischer Schauspieler, der für den Sohn offenbar nur das Beste kaufte. Aus heutiger Sicht kann man zwei Fraktionen sehen: die Jungs mit der Les Paul und jene mit der Stratocaster. Zur ersten Gruppe zählen Jimmy Page, Peter Green, Robert Fripp, Keith Richards, Mick Taylor, Jeff Beck, Eric Clapton, Slash, Gary Moore, Paul Kossoff, Neil Young, Pete Townshend, Billy Gibbons, Duane Allman, Dickey Betts und viele mehr.

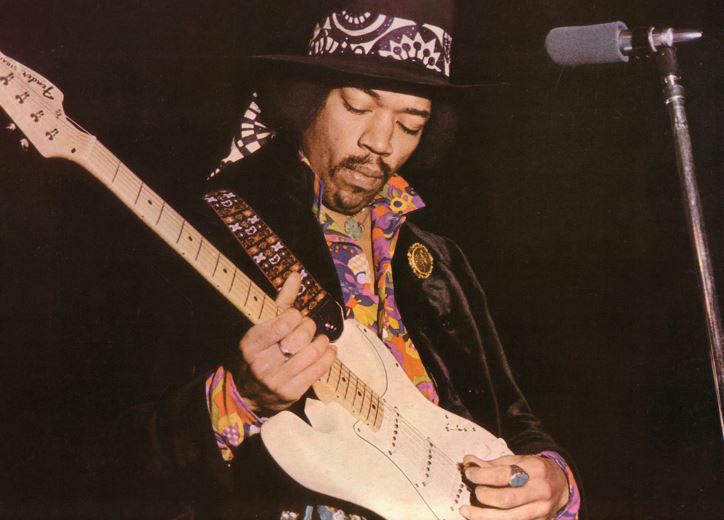

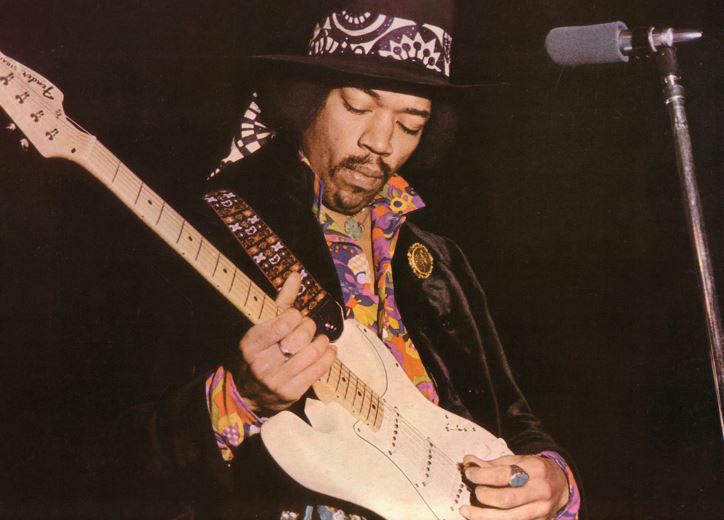

Selbstverständlich haben viele Musiker später das andere Instrument für sich entdeckt, deshalb werden Jeff Beck, Pete Townshend oder Eric Clapton genau so mit einer Stratocaster in Verbindung gebracht. Aber es gibt auch Zeitgenossen, die beinahe ausschließlich mit Fender assoziiert werden: Ritchie Blackmore, Ron Wood, Rory Gallagher, Hank Marvin (versteht sich), David Gilmour, Mark Knopfler, Bonnie Raitt, Robert Cray, Lowell George, Stevie Ray und sein Bruder Jimmy Vaughan und natürlich Jimi Hendrix. Allerdings, bei Letzterem war das auch wieder eher Zufall.

Als er 1966 zum ersten Mal nach England kam, weil sein (englischer) Manager ihn dort zum Star machen wollte, hatte er keine eigene Gitarre dabei. Ihm war das egal, Hendrix konnte auf allem spielen, was Saiten hatte, egal ob Links- oder Rechtshänderversion. Also besorgte ihm Manager Chas Chandler für das erste Konzert in London eine Gitarre. Er fragte Eric Clapton, und der lieh Hendrix eine Stratocaster. Und der Rest ist Geschichte …

In Spielerkreisen gilt ein Gewicht von 4 kg im allgemeinen als ideal für eine Les Paul. Wobei es da nicht nur um das Gewicht an sich, sondern um ihr Klangverhalten, ihren Sound geht. Ein Gewicht von 4 kg bedeutet, dass nicht zu schweres Mahagoni genommen wurde, was für einen luftigen, eher transparenten Sound eine wichtige Grundlage darstellt. Das ist natürlich eine Art Vintage-Sound, der hier als Messlatte dient. Es gibt leichtere Les Pauls bis hinunter zu 3,5 kg, die alle diesen Vintage-Toncharakter besitzen. Dann gibt es aber viele schwerere Les Pauls bis hin zu unfassbaren 6 Kilo Lebendgewicht! Auch diese schweren Les Pauls haben ihre Fans, weil sie eben einen eher kompakten, direkten Sound produzieren, der sich bei stark verzerrenden Amps sehr gut durchsetzt.

In Spielerkreisen gilt ein Gewicht von 4 kg im allgemeinen als ideal für eine Les Paul. Wobei es da nicht nur um das Gewicht an sich, sondern um ihr Klangverhalten, ihren Sound geht. Ein Gewicht von 4 kg bedeutet, dass nicht zu schweres Mahagoni genommen wurde, was für einen luftigen, eher transparenten Sound eine wichtige Grundlage darstellt. Das ist natürlich eine Art Vintage-Sound, der hier als Messlatte dient. Es gibt leichtere Les Pauls bis hinunter zu 3,5 kg, die alle diesen Vintage-Toncharakter besitzen. Dann gibt es aber viele schwerere Les Pauls bis hin zu unfassbaren 6 Kilo Lebendgewicht! Auch diese schweren Les Pauls haben ihre Fans, weil sie eben einen eher kompakten, direkten Sound produzieren, der sich bei stark verzerrenden Amps sehr gut durchsetzt.