Als Musiker sind wir ja alle ein wenig sensibel Klängen und Geräuschen gegenüber. Wenn aus dem Geklapper eines leeren Zigarettenautomats ein Groove wird (Joni Mitchell ,Smokin’), das Zufallen der Tür einer Stuttgarter Nobelkarosse besser klingt als jede Bass-Drum oder der erste Schrei des eigenen Kindes in den Ohren wie Musik ist, ist die Welt in Ordnung.

Es gibt aber auch Geräusche, die uns Musikern durch Mark – ’tschuldigung: Euro – und Bein gehen. Und ein Geräusch ist da ganz weit vorne: das knirschende Knacken, das entsteht, wenn eine Les Paul aus dem Ständer kippt und sich bei der Landung den Hals bricht. Tja, wenn dieses Ereignis eine Seltenheit wäre, könnte man so was in die Abteilung „Gruselgeschichten am offenen Kamin“ einsortieren. Ist es aber nicht, denn immer erwächst speziell bei Paulas und SGs aus einem kleinen Umfall eine große Katastrophe. Wenn der erste Impuls – die Suche nach einer geladenen .45er oder einer Pumpgun – vorbei ist, sollte man erst einmal mit Ruhe und Besonnenheit vorgehen und den Schaden ohne operative Hektik begutachten. Zumeist ist nämlich gar nicht der Hals als solcher gebrochen, sondern „nur“ die Kopfplatte.

In den meisten Fällen ist der Bruch auch nicht ganz durchgehend und die beiden Teile hängen noch an der auf der Vorderseite der Kopfplatte auflaminierten Ebonol-Platte zusammen. In einem solchen Fall ist es wichtig, so schnell wie möglich den Zug von der Kopfplatte zu entlasten, um weitere Schäden oder gar das gänzliche Durchbrechen zu verhindern: S(a)eitenschneider her und sofort alle Saiten durchknipsen, und dabei aufpassen, dass das herunterfallende StopTailpiece nicht auch noch eine Macke in die Decke schlägt. Als nächstes sollte die Klampfe so sanft wie möglich in den Koffer gelegt und gesichert werden, damit kein schusseliger Trommler davor latscht.

Wenn zu erkennen ist, dass sich größere Stücke unerlaubt von der Truppe entfernt haben, gilt es, so gründlich wie möglich den Boden an der Stelle, an der die Paula aufgeschlagen ist, nach Splittern, Bruchstücken und Lackresten abzusuchen. Hoffentlich ist’s kein Flokati! Die Sucherei lohnt sich, denn je mehr davon gefunden wird, desto unauffälliger lässt sich hinterher der Bruch kaschieren.

Sollbruchstelle

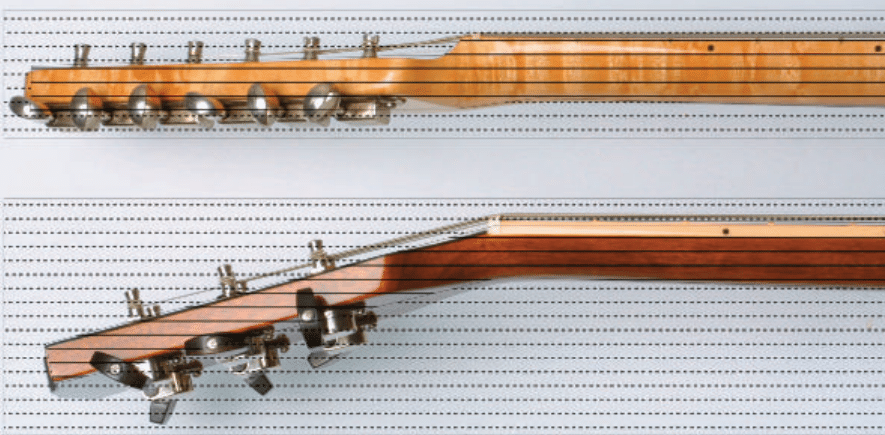

Warum aber tritt dieser Schaden mit Vorliebe bei Gitarren diese Bauart auf? Zum einen haben diese Modelle eben diese konstruktionsbedingte Schwachstelle. Vergleichen wir die Köpfe z. B. der Telecaster in Abb. 1 mit der Les Paul darunter, fällt auf, dass die Kopfplatte der Gibson-Gitarre in einem Winkel von ca. 13° aus der Mittelachse des Halses geneigt ist. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass der Hals natürlich dergestalt aus einem Holzstück gefräst wird, dass die Holzfasern in Längsrichtung des Halses verlaufen, wird deutlich, dass im Bereich des Knicks bei der Paula Schichten mit kurzen Fasern übereinander liegen, die eine deutlich geringere Stabilität haben als die Fender-Konstruktion, bei der die Holzfasern zum größten Teil bis zur Spitze des Kopfes durchgehen.

Einen weiteren Beitrag zur „Sollbruchstelle Kopfplatte“ leistet die Ausfräsung für die Verstellung des Halsstabes. Wie auf den Photos zu erkennen ist, fräst Gibson eine rund 15 × 43 mm große und ca. 15 mm tiefe Höhlung in die Kopfplatte, in der die Mutter für den Stahlstab erreichbar ist. Dadurch wird natürlich der holzhaltige Querschnitt um einen nennenswerten Prozentsatz reduziert. Bei einer Gitarre mit geleimtem Hals ist das fast auch nicht anders zu machen. Fender hat die Aufgabe anders gelöst – bei den meisten Modellen ist die Verstellung des Stabes von der Korpusseite aus zu erledigen, was den Nachteil hat, dass – zumindest bei den alten Modellen – dazu der Hals abgeschraubt werden muss.

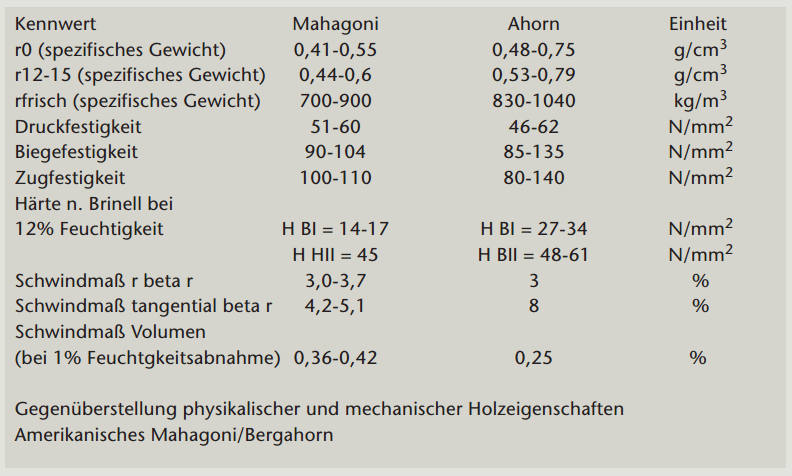

Es gibt allerdings auch Versionen von Strats und Teles, bei denen die Verstellung vom Kopf aus gemacht wird. Allerdings wird da ein kleines Loch im Kopf freigelassen, durch das mit einem Inbus-Schlüssel gearbeitet wird – eine Methode, die den Querschnitt nicht sonderlich beeinflusst. Nicht ganz unschuldig an der Empfindlichkeit der Les Paul und ähnlich gebauten Gitarren ist auch das Material. Die Paula-Hälse sind in der Regel aus Mahagoni, die Hälse der Stratocaster und Telecaster aus Ahorn.

Die nachstehende Tabelle stellt die wichtigsten Daten von Mahagoni und Ahorn gegen- über. Mahagoni ist also leichter als Ahorn, ähnlich druckfest, aber nicht so biegefest. Interessant ist übrigens auch das unterschiedliche Schrumpfverhalten der beiden Holzsorten. Mahagoni schrumpft mehr in der Länge als Ahorn, dafür schrumpft Ahorn wesentlich mehr im Durchmesser.

Research

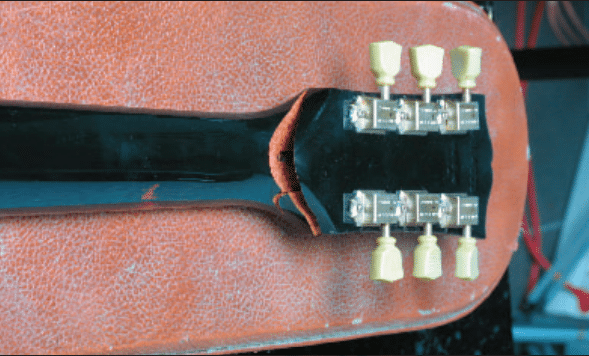

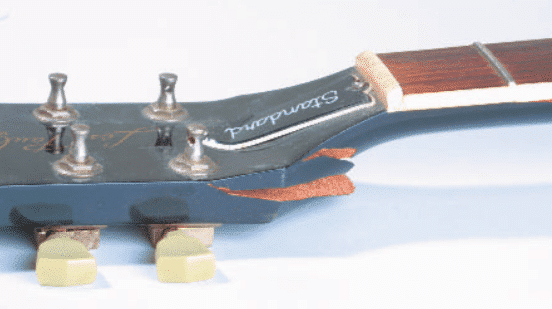

Nun wissen wir also, warum der Hals so leicht bricht, aber das bringt uns nicht wirklich weiter. Jetzt ist erst einmal die Gelegenheit für eine gediegene Tasse Kaffee und ein gerüttelt Maß an Kontemplation. Für mich, der ich oben geschilderte Erfahrung am eigenen Leib bzw. an der eigenen Les Paul erlebt habe, stellte sich nun die primäre Überlegung: „Machen oder machen lassen“ (Abb. 2 und 3). Also verschiedene Musikläden und Gitarrenbauer antelefonieren und Informationen – und natürlich Preise – einholen. Bei Mitteilungen von Preisen sind die Gitarrenbauer natürlich ausgesprochen zurückhaltend. Es gibt viele unterschiedliche Arten von Brüchen, und, ohne den Schaden gesehen zu haben, einen Preis zu nennen – und dann eventuell darauf festgenagelt zu werden – könnte auch nach hinten losgehen.

Die Preisangaben reichten von € 100 ohne kosmetische Nacharbeiten bis zu € 350 mit „Make Up“ – und alle Angaben ohne Gewähr. Bei der Frage nach der richtigen Vorgehensweise und dem passenden Klebstoff wurden die Antworten noch vorsichtiger. Im Nachhinein ist mir auch klar, warum, denn die Wahl des Klebers ist das A und O der Reparatur. Zum einen gibt kein Spezialist sein Wissen gerne preis, und zum anderen ist auch hier die genaue Kenntnis des Schadens unabdingbar. Aber da dem Inschinör nix zu schwör ist, fasste ich den Plan, das Thema doch auch auf eigene Faust zu lösen.

Leim oder Leim?

Wie bereits gesagt, ist die Entscheidung für den richtigen Klebstoff äußerst wichtig. Die erste muss zwischen Leim und Zweikomponenten-Kleber getroffen werden. Restaurateure schwören z. B. in solchen Fällen auf Uhu Endfest 3000, ein ZweikomponentenKleber auf Epoxidharz-Basis, dessen Endfestigkeit bis zu 3000 N/cm2 erreicht. Allerdings zieht der Kleber nicht in das Holz ein, sondern bildet auf Dauer eine mit Kleber verfüllte Fuge. Es gibt Anwendungen, bei denen dies sinnvoll sein kann, hier ist es das allerdings nicht. Also Leim! Aber welcher? Es gibt eine riesige Menge verschiedenster Leimsorten.

Diese können in zwei große Kategorien unterteilt werden: Heißleime wie Knochen- oder Hautleim und Kalt- oder Weißleime wie z. B. Ponal Express. Der Heißleim wird, wie der Name schon sagt, heiß verarbeitet (ca. 60 °C) und findet im Instrumentenbau an vielen Stellen Verwendung. Die besondere Eigenschaft von Heißleim ist die, dass er mit Hitze und Feuchtigkeit wieder zu lösen ist. Hälse von Gitarren zum Beispiel werden oft mit Heißleim verleimt, um sie im Falle eines Falles wieder ausbauen zu können. Ich hätte allerdings kein wirkliches Interesse daran, dass sich meine Kopfplatte in ihre Bestandteile auflöst, vorzugsweise im Hochsommer auf einer gut ausgeleuchteten Bühne. Für eine unlösbare Verbindung ist Kalt- oder Weißleim also die richtige und bessere Wahl. Weißleim besteht zur Hälfte aus Wasser. Der Klebstoff selbst ist ein Feststoff (Polyvinylacetat), der von Tensiden in einem Knäuel („Micelle“) im Wasser in der Schwebe gehalten.

Wenn der Leim aufgetragen wird, zieht das Wasser ins Holz ein. Dadurch brechen die Tensid-Käfige auf und die fadenförmigen, „aufgeknäulten“ (ziemlich langen) Klebstoffmoleküle „strecken“ sich aus. Durch das verdunstende Wasser schrumpft die Klebstoff-Fuge insgesamt um die Hälfte, die Klebstoffketten legen sich dadurch eng aneinander. Die Adhäsion an Holz klappt besonders gut, weil der Kleber so genannte „polare” Stellen aufweist. Die lagern sich wiederum bevorzugt an den polaren Gruppen der Cellulose an, aus der Holz zu einem großen Teil besteht. Die daraus resultierende Verbindung ist von der Fugengröße her minimal, und durch die ins Holz eingedrungenen Klebstoff-Moleküle ist das Holz im Bereich der Klebung haltbarer als normal. Für diesen speziellen Fall habe ich mir eine besondere Variante des Weißleims ausgesucht – den Propeller-Leim.

Bei jeder normalen Leimverbindung kann man das Ergebnis optimieren, in dem man die Verbindung unter hohem Druck herstellt. Dadurch wird die Fuge so klein wie möglich. Propellerleim hingegen hat eine weit stärker kontrahierende Wirkung. So brauchen wir keinen oder viel weniger Druck auf die Kopfplatte auszuüben. Apropos Druck: Wer jetzt schon im Keller nach seinen alten Schraubzwingen sucht, möge die bitte gleich dort lassen – für eine filigrane Reparatur wie diese sind die Dinger denkbar ungeeignet, denn die Dosierung ist Glückssache, und die Kraft wird auch viel zu punktuell aufgetragen.

Viel besser sind so genannte Leimzwingen, wie sie auch auf den Fotos zu sehen sind. Sie bestehen aus einer verzinkten Stahlschiene mit Spannarmen aus Weißbuche, wobei die Druckflächen mit Korkauflage versehen sind, um ein Abrutschen zu verhindern und die Druckstelle zu schonen. Diese Klemmen kosten je nach Länge im freundlichen Baumarkt nebenan zwischen € 10 und 15 und sind eine lohnende Anschaffung für jeden Haushalt. Wo wir schon mal im Baumarkt sind, kaufen wir auch gleich den Propellerleim ein, denn der ist trotz seines Namens nicht in Modellbaugeschäften, sondern in gut sortierten Baumärkten zu kriegen. Ich habe meinen von Hellweg.

Kleben

Da wir nun alle Sachen beisammen haben – halt, ein kleiner Pinsel mit langen, aber harten, Borsten fehlt noch –, können wir den Arbeitsplatz vorbereiten. Ich lege am liebsten Papier aus, das kann ich dann nach getaner Arbeit wegwerfen und brauche nicht den Werktisch zu säubern; ein altes Bettlaken tut’s auch. Außerdem sollte man ein paar Stücke Schaumstoff oder Styropor bereitlegen. Dann bereiten wir den Patienten vor: Zunächst werden vorsichtig alle Mechaniken abgeschraubt, die stören nur beim Zwingen.

Das „truss rod cover“ (Glocke) wird abgeschraubt, wenn er nicht schon abgebrochen ist, die Spannmutter des Halsstabes komplett entfernt und der Halsstab mit Klebeoder Isolierband abgedeckt. Sollte sich näm lich Leim zwischen Mutter und Gewindestange setzen oder das Gewinde mit Leim verkleben, ist mit Halsverstellen zukünftig Essig. Nun wird der Arbeitstisch so vorbereitet, dass die Gitarre hingelegt werden kann, indem das Griffbrett nach unten zeigt und flach auf dem Tisch liegt. Die ganze Sache wird dann mit Schaumstoff oder Styropor-Klötzchen unterstützt, so dass Platz für die Zwingen bleibt und die Kopfplatte in ihrem ursprünglichen Winkel steht. Nun wird die Bruchstelle ein wenig auseinander gebogen und vorsichtig ausgepustet, damit bloß keine Krümel in der Fuge bleiben.

Als nächstes wird der Leim aufgetragen. Dazu benutze ich den Pinsel mit den langen Borsten und versuche den Leim so tief wie möglich in die Bruchstelle zu befördern. Sparsamkeit mit Leim ist hier nicht angesagt, denn was an Leim zu viel ist, wird beim anschließenden Zusammendrücken mit den Leimzwingen aus der Bruchstelle herausgepresst. Wie gesagt braucht Propellerleim nicht viel Druck, aber andererseits hilft der Druck, den Leim wirklich bis in den letzten Winkel zu verteilen. Also werden vorsichtig die Leimzwingen angesetzt und festgeklemmt (Abb. 4).

Dabei nur langsam den Druck mit den Knebeln erhöhen, um dem Leim Zeit zu geben, sich zu verteilen. Es empfiehlt sich, den herausquellenden Leim schnell mit einem Lappen abzuwischen, bevor er antrocknen kann. Nach dem Abwischen kann man nun kontrollieren, ob die Nahtstelle auch gut zusammengedrückt ist. Jetzt ist der beste Moment, eventuell abgesplitterte Holzteilchen wieder an ihre Stelle zu setzen, wenn nötig mit einem Tröpfchen Leim versehen. Sieht alles so aus, wie es sein sollte, kann man sich nur noch in Geduld üben und das Werk 24 Stunden stehen lassen.

Dabei sollte die Raumtemperatur nicht unter 18 °C sein, besser sind 20 oder 22 °C bei niedriger Luftfeuchte, ein schimmeliger Bastelkeller mit 14 °C und 90 % Luftfeuchte ist definitiv nicht der richtige Platz. Nach dieser Geduldsprobe können wir die Klemmen entfernen und einen ersten Blick riskieren. Wenn alles so aussieht wie in Abb. 5 – herzlichen Glückwunsch! Rein funktional ist die Gitarre wieder fit. Leute mit guten Nerven können mal mit der Hand einen ersten Bruchtest machen: einfach versuchen, die Kopfplatte sanft nach vorne zu biegen! Wenn die Leimung ordentlich gemacht wurde, passiert wirklich nichts mehr.

Was jetzt noch stört, ist natürlich die Optik – der Riss im Lack ist selbstverständlich deutlich zu erkennen und auch zu erfühlen. Doch auch das lässt sich klären, jedoch auf verschiedene Arten und Weisen, die stark von der Art des verwendeten Lacks abhängen. Originale Gibson-Gitarren sind mit – mehr oder weniger reinem – Nitrozellulose-Lack lackiert. Der hat den Vorteil gegenüber DD- oder Mehrkomponenten-Lack, dass er sich mit seinem Lösungsmittel Nitro nachträglich wieder anlösen lässt. Dadurch kann sich eine neue Schicht Nitrolack fest und ohne Übergänge mit dem alten Lack verbinden. Anschließend kann durch Nass-Schleifen und Polieren wieder eine einheitliche und glatte Oberfläche hergestellt werden. DD-Lack, der einmal angetrocknet ist, lässt sich allerdings nicht mehr chemisch lösen; dadurch sind Reparaturen im Lack weit schwieriger.

Appetit kommt beim Essen, und durch diesen ersten Erfolg bin ich auf weitere Ideen für Verbesserungen an meiner Gitarre gekommen. Also habe ich mich für eine viel radikalere Lösung entschieden – der Lack soll komplett runter und die Gitarre neu lackiert werden. Aber das ist eine ganz andere Geschichte …

Auch wir in der Redaktion hatten einen bedauernswerten Transportschaden einer Ibanez-Destroyer zu beklagen. Ein geschickter Kölner Handwerker konnte das Ding jedoch wieder spielbar machen – und das tadellos!

[3971]