In der Schlacht um die Six-String-Vormacht im Land benötigte Gibson mehr als zwei Jahre, um eine Antwort auf die Anfang der 50er dominierende Fender Telecaster zu finden. Die Reaktion kam in Form des Les-Paul-Modells, welches trotz eines zittrigen Starts dann doch noch zu einer der weltweit beliebtesten und gefragtesten E-Gitarren avancierte.

Ab den 60er Jahren präsentierte der amerikanische Hersteller zahlreiche Alternativen, um an den andauernden Erfolg der Les Paul anzuknüpfen. Einige dieser Kreationen haben ihren verdienten Platz in der E-Gitarren-Historie gefunden, andere wiederum fielen ihrem unzeitgemäßen Design oder einem unglücklichem Timing, oft auch beidem, zum Opfer und verschwanden in der Versenkung. Diesen Modellen sind die nun die folgenden Zeilen gewidmet.

Tradition?

Gibson galt immer schon als ein Hersteller, der stark auf etablierte Design-Merkmale und seine eigene Tradition achtete, aber in Wirklichkeit hat diese Firma weit mehr gewagt als der vermeintlich risikofreudigere Mitbewerber Fender. In den letzten 40 Jahren präsentierte Gibson eine deutlich größere und variantenreichere Modellpalette als der kalifornische Konkurrent. Seit Anfang der 50er Jahre galt in beiden Firmen die Parole, dem Mitbewerber ein Stück des wichtigen amerikanischen Marktes abzujagen. Interessanterweise fanden bei beiden Firmen längst nicht alle Neukreationen ein breites Publikum; umso wichtiger erschien es beiden, eine entsprechend hohe Aufmerksamkeit durch die Neuauflagen alter, erfolgreicher Instrumente auf sich zu lenken.

Die Attraktivität sich wiederholender Modelle schien für Gibson wichtiger als für Fender, deren einstmals neue Kreationen oft im Nichts verschwanden und seltener wiederbelebt wurden. Tatsächlich ist der eigentliche Erfolg so mancher Gibson-Gitarre durch die Häufigkeit ihrer Neuauflagen und Variantenvielfalt über Jahre hinweg begründet. Die Modelle, denen die Ehre der Wiedergeburt nicht zuteil wurde, dürfen mit Fug und Recht als die wahren Misserfolge dieser Firma zu werten sein. Es scheint, als ob Gibson mit einer solch großen Modellvielfalt das große Risiko in Kauf genommen habe, bestimmte Umsatzziele nicht zu erreichen.

Es gab aber auch Zeiten in diesem Unternehmen, da wurde in zu viele verschiedene Richtungen entwickelt, mit der Absicht, später einmal von dem Modell-Reichtum zu profitieren. Weniger beachtet wurde über Jahrzehnte hinweg die sicherere und letztendlich preiswertere Möglichkeit, aus den bereits bekannten und beliebten Modellen ausreichend Kapital zu schlagen. Erst die letzte und aktuelle Firmenführung hat die ungeheuren Möglichkeiten dieser Politik erkannt und aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten brillant in die Tat umgesetzt. Fakt ist: Gibson hat in den vergangenen 50 Jahren so viele Modelle entwickelt, dass selbst die Auflistung der weniger erfolgreichen den hier vorgegebenen Rahmen sprengen würde.

Begnügen wir uns damit, die besten der schlechtesten Entwicklungen des Unternehmens zu zeigen. Diese Auswahl sagt nichts über die eigentliche Qualität der Instrumente aus, sondern nur über ihren Erfolg beim Kunden Gitarrist.

Die Fünfziger

In diesem Jahrzehnt konzentrierte sich Gibson hauptsächlich auf die Entwicklung der Les Paul und brachte mit der Goldtop und Custom, aber auch mit den günstigen Junior- und Special-Modellen gut verkaufende Gitarren auf den Markt. Erst Ende der Dekade präsentierte man die Flying V und die Explorer, beide mit einer kantigen, extravaganten Linienführung, die im großen Gegensatz zu den konventionellen Kurvenlinien der ersten Gibson E-Gitarre standen. Vorwürfe, dass Gibson nur konservativ gestrickte Instrumente baue, veranlasste das Unternehmen, mit etwas völlig Neuem auf den Markt zu gehen.

Wie auch immer, diese radikalen, neuen Formen waren ihrer Zeit zu weit voraus und beide Gitarren erlagen einem schnellen wirtschaftlichen Tod. Jahre später wurden diese Modelle mit deutlich besserer Publikumsakzeptanz wiederbelebt, die eine stete Produktion verschiedener Varianten nach sich zog und auch so manchen Kopierer zu eigenen Versionen inspirierte. 1959 sorgte die Melody Maker für gemischte Blickwinkel und Eindrücke. Sie war eine konsequente Schülergitarre, zugeschnitten auf Anfänger mit wenig Raum im leeren Portemonnaie. Dem dünnen Korpus wurde zuerst ein einziger der Les Paul ähnlicher Cutaway verpasst.

Zwei Jahre später änderte sich die Form erstmals – zwei stumpfe Cutaways prägten den Body, bis schließlich vier Jahre später eine SG-ähnliche Linie das endgültige Design festlegte. Ungeachtet dieser Modifikationen wurde die Melody Maker stets mit Singlecoils (einem, zwei und manchmal sogar drei) und einer einfachen Hardware-Ausstattung bestückt, die die Marktposition im Einsteiger-Segment definierte.

Die Sechziger

Unberührt von den negativen Erfahrungen mit der Flying V und Explorer präsentierte Gibson 1963 ein weiteres innovatives Instrument. Es war die Zeit, in der Gibson sich immer mehr auf Fenders Terrain hin bewegte. Ein Autodesigner wurde eigens für dieses Vorhaben engagiert. Das Resultat: Die erste Firebird-Serie, welche bestimmte Fender-Eigenheiten überdeutlich beinhaltete, brachte ein komplett neues, extremes Design mit neuer, „verkehrt“ ausgerichteter Korpusform (reverse) und einseitig an die Kopfplatte montierten Banjo-Mechaniken. Musiker und Händler waren jedoch nicht gerade begeistert, und zwei Jahre später entschloss sich Gibson, dieses schnittige Design vollkommen umzukrempeln.

Nach der Überarbeitung des Body (nun non-reverse) zeigte das Instrument deutlichere Fender-Eigenschaften, aber auch diese Modifikationen steigerten nicht die Verkaufszahlen. 1969 erlahmten die Flügel der Firebird, um später wieder wie ein Phönix aus der Asche aufzusteigen. Die ersten originalen Reverse-Modelle waren plötzlich in den Siebzigern mehr als beliebt, so dass Gibson das Modell neu auflegte. Es gehört seitdem zu den gefragtesten Modellen des Hauses. Im Gegensatz dazu blieben die Non-Reverse-Firebirds von Glück und Nachfrage leider verschont und gelten auch heute noch als ein ausgewachsener Misserfolg.

In den späten Sechziger Jahren nahm Gibson die Les-Paul-Produktion wieder auf und schon bald wurden zwei neue Modell-Varianten vorgestellt, mit denen einige originelle Ideen des Namensgebers umgesetzt wurden. Mit der treffenden Bezeichnung Les Paul Personal offerierte Gibson nun ein Instrument mit leicht vergrößertem Body, einem Paar gewinkelt angeordneter, niederohmiger Pickups und einer stationären Mikrofon(!)- Buchse. Die Ausstattung der Les Paul Professional mit ihrer ungewöhnlichen Schaltung war dem Schwestermodell sehr ähnlich, doch startete diese in einem günstigeren Preissegment. Dank dieser extravaganten Eigenheiten war es nicht verwunderlich, dass sich die Verkaufszahlen in engen Grenzen hielten. Denn die Musik, die Les Paul spielte und für die er solch eine Art Les Paul benötigte, war nicht mehr angesagt.

Es dominierte der Rock und der Blues, und dafür braucht man keine niederohmigen Pickups! Gleich zu Beginn des nächsten Jahrzehnts sollten beide Modelle durch eine einzige Nachfolgerin ersetzt werden, der es auch nicht besser erging.

Die Siebziger

Das Debüt der Les Paul Recording war 1971. Viele Design-Merkmale der Personal und Professional vereinigte die Neue mit ihrem nun ein wenig kompakteren Chassis. Das überarbeitete elektrische Regelsystem sollte eigentlich vereinfacht und damit verständlicher werden, aber Besonderheiten der Schaltung wie Phasenumkehr- und Hi/Lo-Output-Schalter, eine separate Bass- und Höhenregulierung und einige Schmankerl mehr garantierten, dass bei Otto-Normal-Spieler immer noch Verwirrung herrschte. Gibson hat mit dieser, der komplexesten Les Paul aller Zeiten, schon angedeutet, was da in späteren Jahren noch auf uns zukommen würde.

Die Recording blieb immerhin neun Jahre lang unverändert im Programm. Die L-5S, vorgestellt 1972, kann am besten als die „Les Paul von einem anderen Stern“ bezeichnet werden. Die etwas vergrößerte Form mit dem typischen Einzel-Cutaway wies auf ihre Familienzugehörigkeit hin. Doch sind gleichzeitig viele Anleihen an der L-5 Arch-Top festzustellen: z. B. das Mehrfach-Binding, das fantasievoll gestaltete Ebenholz-Griffbrett und der schnörkelige Saitenhalter. Zunächst brüstete sich die L-5S mit den niederohmigen Pickups der Les Paul Recording und deren Vorgängerinnen, die hier jedoch unter vergoldeten Kappen saßen. Später sind diese Tonabnehmer durch konventionelle Humbucker ersetzt worden, und ein Standard-Stop-Tailpiece nahm den Platz des Saitenhalters ein.

Diese ungewöhnlich auffällige Gitarre fand sich 13 Jahre lang im Gibson-Katalog wieder, eine überraschend lange Produktionszeit für ein verhältnismäßig wenig vom Markt beachtetes Modell. Vielleicht war sie einfach nur ein gutes Demonstrationsobjekt, dass zeigte, welche Möglichkeiten die Firma besaß? Ein Jahr nach der L-5S erweiterte die L-6S Custom diese Instrumenten-Familie. Ein dünner, flacher Ahorn-Body und der 24- bündige Hals waren die auffälligsten Merkmale dieser Gitarre. Die beiden Humbucker mit ihrer unverwechselbaren Form gestaltete übrigens Bill Lawrence alias Billy Lorento alias Wilhelm Stich, der zudem die Schaltung um einen Sechsfach-Drehschalter erweiterte. Das Schwestermodell L-6S Deluxe folgte 1975 mit denselben Pickups, aber einer vereinfachten Schaltung und durch den Body geführten Saiten.

Beide Modelle wurden bis Anfang der Achtziger Jahre gebaut, erzielten aber bei weitem nicht die Gewinnerwartungen des amerikanischen Herstellers, obwohl solch renommierte Musiker wie Carlos Santana und Al DiMeola die L-6S spielten und für sie warben. Schon Ende der Fünfziger Jahre hatte Gibson bei der Entwicklung der dünnen Halbakustik-Gitarren hervorragende Pionierarbeit geleistet, und nun genossen sie schon seit Jahrzehnten den ansehnlichen Erfolg mit Modellen wie ES-335, ES-345 und ES-330. 1973 ging Gibson die Idee an, eine neue ES-Gitarre zu bauen, die ebenfalls den Namen des bekanntesten Gibson-Endorsers tragen sollte. Der Les Paul Signature wurde ein ES- 335-ähnlicher Korpus mit ungleichen Cutaways und die mit der ersten Les-Paul-Gitarre eingeführten Lackierung in Gold verpasst. Um den Les-Paul-Charakter beizubehalten, spendierte Gibson der Gitarre, die sich ja nicht wehren konnte, zwei niederohmige Humbucker.

Das Layout der Regleranordnung erfuhr ebenfalls einige Veränderungen, und dies alles reichte aus, um das Kind wieder einmal in den Brunnen fallen zu lassen – schade eigentlich für ein Instrument, dass dem Thema Semiakustik-Gitarre einige neue Aspekte hätte bringen können. Die Marauder war ein weiteres Projekt zu einer Zeit, als Gibson nach neuen Marktmöglichkeiten für Solidbody-E-Gitarren Ausschau hielt, die eine vielseitige Performance versprachen. Diese Gitarre ähnelte in Form und Größe zwar noch einer Les Paul, doch eingefleischte Gibson-Fans wurden mit einem verschraubten Hals geschockt.

Dazu gab die Kopfplatte, die der Flying V entliehen war, ein noch fremdartigeres Outfit, und auch die Tonabnehmer wichen stark von der bekannten Gibson-Norm ab. Zwar stammen diese wiederum von Bill Lawrence, doch ein Humbucker am Hals und ein Singlecoil mit längs verlaufender Klinge am Steg, beide in Epoxydharz gegossen, hatte man bis dato noch nicht gesehen. Und wollte sie auch nicht sehen. Die Marauder assoziierte stets das Image der Unvollkommenheit, und die wechselhaften Qualitätskontrollen des Hauses Gibson zu jener Zeit trugen auch nicht gerade zur Verbesserung dieses Modells bei, so dass diese Gitarre von 1975 bis 1982 ein trauriges Dasein als Ladenhüter fristete, um dann endlich aus dem Programm genommen zu werden.

Ein Jahr nach der Marauder tauchte die S-1 auf der Bildfläche auf. Ihre direkte Abstammung von der Marauder kann sie nicht verbergen: Gleicher Body, verschraubter Hals und auch die Kopfplatte ihrer Vorgängerin waren eindeutige Zeichen. Die Elektrik stammte wiederum von Bill Lawrence, und ins Schlagbrett waren drei Singlecoils montiert, die tatsächlich Fender-ähnliche Töne produzierten und von einem Vierfach-Drehschalter angesteuert wurden. Obwohl sich Ron Wood in ganzseitigen Anzeigen zur S-1 bekannte, verkannten unglücklicherweise die meisten Musiker die vielfältigen Möglichkeiten der S-1, so dass diese wenig gekauft und nur bis Anfang der Achtziger Jahre gebaut wurde.

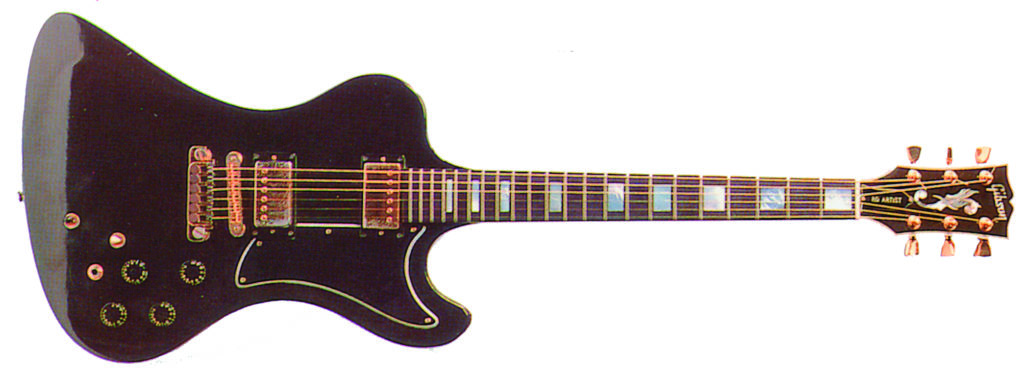

1977 beschloss Gibson alle bislang wichtigen Erfahrungen und Maßnahmen im Bau von Solidbody-Gitarren in der innovativen RD-Serie umzusetzen. Die Gestaltung des Body glich einer gemäßigten Firebird-Form, war jedoch etwas kurviger, und wurde mit einem Hals kombiniert, der endlich wieder von einer klassischen Gibson-Kopfplatte gekrönt wurde – ein merkwürdiges Sammelsurium neuer und alter Elemente. Es war jedoch die Schaltung, die die RD-Serie zu etwas Besonderem machte und auf den Stand der damaligen Zeit hievte. Während die RD Standard mit einer konventionellen Elektrik bestückt war, präsentierten sich die Custom und Artist mit einer aktiven Schaltung, die kein Geringerer als Bob Moog, damals mit seiner Firma ebenfalls wie Gibson unter den Fittichen des Norlin-Konzerns, entwickelt hatte.

Bässe und Höhen konnten separat geregelt werden, und dem Flaggschiff, der RD Artist, wurden zudem noch Kompressor- und Expander-Effekte spendiert. Leider schienen all diese neuen Funktionen die meisten Gitarristen zu überfordern, die zu allem Überdruss bis dato keine Freunde von batteriebetriebenen Instrumenten gewesen waren. Und diese Schaltung war ein regelrechter Batterie-Fresser! All dies ließ das mit großen Plänen gestartete RD-Vorhaben in den frühen Achtzigern scheitern.

Kurz vor dem Aus der RD-Instrumente versuchte Gibson noch einiges des einst viel versprechenden Projektes zu retten und versah Les Paul-, SG- und ES-Modelle mit aktiven Elektroniken, doch selbst diese bekannten, beliebten und erfolgreichen Designs fanden in ihrer aktiven Form nur wenige Freunde.

Die Achtziger

Mit der Sonex startete Gibson in das folgende Jahrzehnt, das eine Menge an Aufregung brachte. Und Höchstanstrengung der Gibson-Verantwortlichen, mit preiswerten Instrumenten den aus dem fernen Osten einströmenden und preislich sehr attraktiven Gitarren Paroli bieten zu können. Der Sonex-Body mit nur einem Cutaway zeigte deutlich die Les-Paul-Verwandtschaft, aber Konstruktion und Baukomponenten deuteten eine andere Marschrichtung an. Ein mehrteiliger Body, der verschraubte Hals und ein Schlagbrett mit zwei integrierten Humbuckern plus entsprechender Elektrik waren die auffälligsten Merkmale.

Dennoch, Gibsons Bemühungen scheiterten, der erhoffte Erfolg blieb aus. Die Sonex war weder preislich richtig attraktiv noch hochwertig genug, um neue Kunden zu gewinnen bzw. den qualitativ besseren und kostengünstigeren JapanGitarren die Stirn zu bieten. Nach fünf Jahren wurde die Sonex-Produktion eingestellt. Die 335-S erschien ebenfalls 1980 als eine massiv (!) gebaute Schwester der ES-335. Natürlich musste der Korpus wegen des hohen Gewichts der Voll-Mahagoni-Konstruktion ein wenig verkleinert werden, doch mit den beiden Cutaways sollten Stil und Charme des erfolgreichen Originalmodells transportiert werden.

Konstruktion, Hardware und die Ausstattung mit zwei Humbuckern und dem Gibson-typischen Regler-Layout brachten Altbewährtes. Anders als der Standardversion wurde der Deluxe und der Custom ein Schalter zur Umschaltung auf Singlecoil-Betrieb spendiert. Das schlichte, effektive Design der 335-S ist ein bemerkenswertes Beispiel für ein wenig aufregendes, aber zuverlässiges Arbeitsgerät, welches dennoch kaum Interesse unter den Gitarristen fand und nach zwei Jahren wieder in der Versenkung verschwand. Mit einem publikumswirksameren Aussehen und der sehr optimistischen Bezeichnung Victory schob Gibson 1981 ein neues Projekt an, um wieder einmal in den Fender-Gefilden zu wildern.

Der asymmetrische Body erinnerte in seiner Form eindeutig an den California-Style, die einseitig mit Mechaniken bestückte Kopfplatte und ein Schlagbrett, dass alle elektrischen Teile trug, verstärkten diese Tendenz. Die MV-II arbeitete mit zwei Humbuckern, die MV-X erhielt Singlecoils für Fender-ähnliche Sounds. Trotz all dieser neuen Merkmale wechselten (Fender-) Gitarristen nicht zum neuen Gibson-Konzept und nach drei Jahren musste der Hersteller eingestehen, sich ausgerechnet mit der Victory erneut eine Niederlage eingehandelt zu haben. Zwischen 1982 und 1984 wurde die äußert ungewöhnliche Corvus gesichtet, ein Modell, das eher zu einem kleinen, abgefahrenen Hersteller denn zu der großen Weltfirma Gibson gepasst hätte.

Dass dem nicht so war, lässt sie in einem umso merkwürdigeren Licht erscheinen. Der Form des Korpus erinnerte an einen großen Dosenöffner, und die einseitig bestückte Kopfplatte thronte auf einem angeschraubten Ahornhals. Die Corvus erschien in den Varianten I, II, und III, wobei die Zahlen der Modellbezeichnung die Anzahl der Pickups angaben. Aufsehen erregende Farben sollten zudem den optischen Eindruck verstärken, den diese Gitarre ohne Zweifel zu hinterlassen im Stande war. Zur selben Zeit produzierte Gibson noch die Futura, eine Hochpreis-Variante der Corvus mit durchgehendem Hals und zwei Humbuckern. Dass zwischen all diesen neuen Designs urplötzlich die Wiederbelebung und Aufwertung einer eigenen Legende eingeschoben wurde, hatte nichts mit einer urplötzlichen Vision zu tun, sondern damit, dass ein anderer amerikanischer Hersteller bereits mit einem nahezu gleichen Modell Erfolge und Marktanteile gesammelt hatte.

Die Gibson Spirit, 1983 vorgestellt, erinnert gleichermaßen an die Double-Cutaway-Version der Les Paul Special aus den 50er Jahren, wie auch an die Hamer Sunburst, die in den 70er Jahren auf den Markt gekommen und überraschend erfolgreich war. Die Spirit war also eine Kopie einer Kopie und konnte trotz der offensichtlich vorhandenen Qualität nicht einmal an Hamers Erfolge anknüpfen, denn kaum einer wollte eine Gibson Solidbody mit Double-Cutaway haben. Daran änderten die verschiedenen Versionen der Spirit, die teilweise mit Kahler-Vibrato und spitzer „Rock“-Kopfplatte (Spirit II XPL) ausgeliefert wurden, natürlich überhaupt und erst recht nichts.

Die Erfolgs-Story der so genannten „Super Strats“ in den 80er Jahren wurde auch von Gibson zur Kenntnis genommen, und schon bald sollte die Antwort aus Nashville auf diesen neuen Trend folgen. Mit Hilfe von Wayne Charvel, der mit seinen eigenen RockMaschinen mitverantwortlich für den neuen Boom gewesen war, entstanden zwei neue Gibson-Modelle. Die SR-71 und die WRC, beide 1987 präsentiert, zeigten deutliche Charvel-Anleihen plus aller notwendigen Super-Strat-Spezifikationen wie einem Floyd-Rose-Vibrato und heiß gemachten Pickups.

Ein Jahr zuvor waren die US-1 und U-2 auf den Markt gebracht worden, die in denselben Gewässern fischen sollten und sehr viel Ähnlichkeiten zu den oben genannten Gitarren besaßen. Mangelnde Qualität war wie bei den meisten hier aufgeführten Gitarren nie das Problem, doch der Imagekonflikt mit der Marke Gibson sorgte für Kopfzerbrechen. Kein Gitarrist erwartete und vermutlich wünschte sich auch nicht z. B. eine spitze, einseitig aufgebaute Kopfplatte mit dem Gibson-Logo. So kam es, dass keine dieser Gitarren das folgende Jahrzehnt erlebte und Gibson endgültig beschloss, den Bau dieser Gitarrentypen Herstellern mit dem „richtigen“ Image zu überlassen.

Die Neunziger

Unter der neuen Führung, die die Geschicke der Firma seit einigen Jahren lenkte, entschied Gibson sich, wieder verstärkt auf alte Werte zu setzen und damit ihr Geld zu verdienen; denn alle Mühen, Neues vorzustellen, verliefen zu oft im Sand. Der Drang zu weiteren Experimenten war aber nicht vollständig verloren gegangen. Ab und zu brach er wieder aus, z. B. mit den 1991 geborenen MIII– und M-IV-Modellen. Diese Gitarren wurden durch ihr äußerst eigenständiges Design bekannt: ein großes, nach links abschweifendes oberes Korpushorn und ein Ahorn-Griffbrett mit pfeilspitzenartigen Inlays und Reversed-Kopfplatte.

Das Arrangement der Tonabnehmer bestand aus zwei Humbuckern mit einem dazwischen gesetzten Singlecoil, umrahmt von einem kleinen Schildpatt-Schlagbrett. Eine neuartige, aufwändige Schaltung und ein Floyd-Rose-Vibrato gab es schon in der einfachen Serien-Ausführung. Merkmale genug, um der Gitarre eine gewisse Qualität und den Konstrukteuren Intelligenz zu bescheinigen, die aber auch die Vorhersage eines schlechten Ausgangs für dieses Modell zuließen. Diese Gitarre bewegte sich einfach zu weit abseits der Gibson-Norm! Und trotz einiger gemäßigt gestalteter Folgexemplare gab es nach 1995 keine M-Serie mehr.

Die Moral von der Geschicht Seitdem hält sich Gibson mit neuen Versuchen stark zurück und verschont Musiker mit wagemutigen Neuheiten. Neuauflagen, Reproduktionen und Instrumente mit geringen Detailverbesserungen prägen heute das Gros der Nachfrage und der Produktion. Die große Anzahl diverser Varianten etablierter Modelle im Katalog des Herstellers zeugen davon, dass die ehemals große Risikofreudigkeit durch einen allzu starren Markt, in dem Image mehr bedeutet als Qualität, therapiert wurde. Heute werden nur noch im Custom Shop ab und an neue und meist interessante Gitarrenkonzepte entwickelt, die, wenn sie sich dort bewährt haben, sprich: eine gewisse Nachfrage erkennbar ist, in die Serienproduktion gehen, entweder im Custom Shop selbst oder aber bei der Schwesterfirma Gibson Electric.

Gute Beispiele für solche neuen Modelle, die aus dem reinen Experimentier-Stadium zur Serienreife gelangten, sind die Halbresonanz-Modelle ES- 135, ES-137, ES-336 und ES- 446. Sicherlich sind diese Gitarren keine aufregenden Eye-Catcher wie so manch schräger Vogel in diesem Artikel, aber ihre Konstruktionen bergen einige interessante Details, die den zeitgenössischen Gitarrenbau ein Stück weitergebracht haben. Gibson sollte für sein Sicherheits-Denken und das Vertrauen auf die erfolgreichen Designs der Vergangenheit nicht getadelt werden. Denn die Firma hat oft genug gezeigt, dass sie willig gewesen war, Neues zu versuchen und ein wenig aus der Reihe zu tanzen.

Fest steht, und das zeigt die Vergangenheit deutlich, dass solche Wagnisse meist nur von kurzer Dauer waren. Doch wer diese Firma über einen längeren Zeitraum beobachtet hat, wird wissen, dass sie sich über kurz oder lang wieder in ein neues Gitarrenabenteuer stürzen wird. Und da freuen wir uns schon drauf!