Ehrlich gesagt konnte ich den euphorischen Berichten über die Erfolge der Historic Makeovers, der Bavarian Tunings, der Aging-Jobs – also all dem, was mit der Glorifizierung des Guten im Alten einer Gibson Les Paul zu tun hatte – nichts abgewinnen. Als ob man mit einer normalen Gibson Les Paul nicht auch gut klingende Musik machen kann …

Doch da kaufen sich weltweit Menschen, von denen vermutlich die wenigsten einmal eine alte Les Paul in der Hand gehabt haben, eine neue Gibson R8, R9 oder R0 aus der Historic Collection und investieren mitunter den gleichen Betrag noch einmal, um bei einem Gitarrenbauer alle erdenklichen Features dem alten Original anpassen zu lassen. Und warum das Ganze? Nur um dem Traum von einer mittlerweile für einen Normalsterblichen nicht mehr zu bezahlenden richtigen Les Paul aus den goldenen Jahrgängen (1958 bis 1960) einen Schritt näherzukommen. Alles Quatsch, Hype, Selbstdarstellung, so dachte ich.

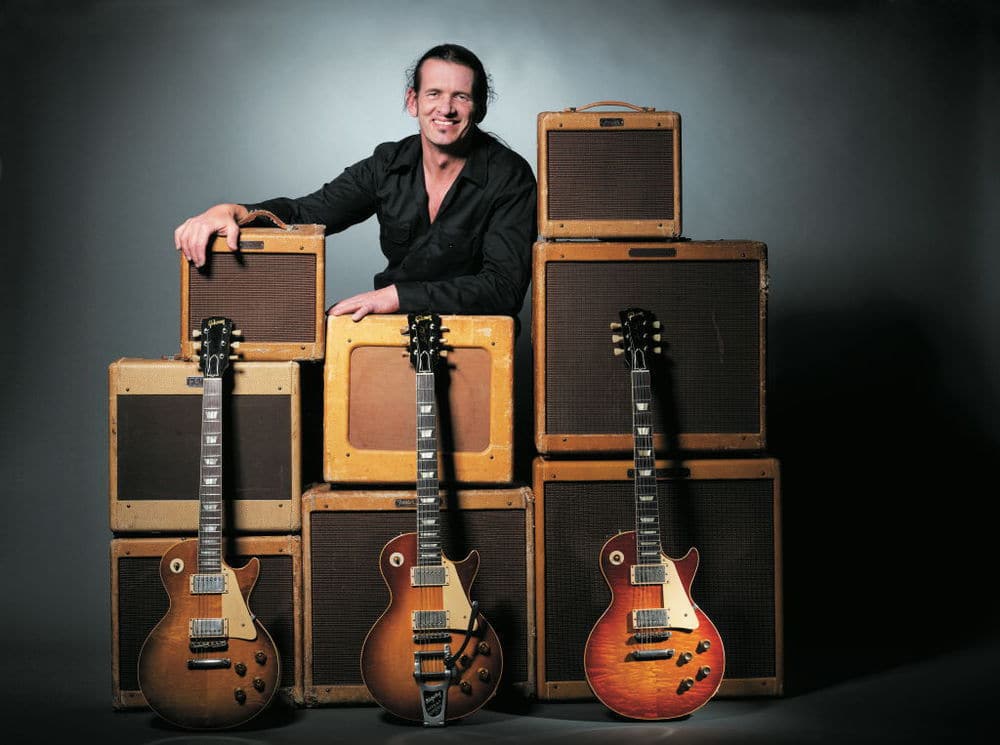

Was soll denn schon an den alten Les Pauls so besonders sein, außer, dass es sicherlich gut klingende Gitarren sind? Zaubern konnten die bei Gibson auch damals nicht. Doch dann hatte ich selbst die Gelegenheit, gleich drei dieser alten Originale näher kennenzulernen. Es war eine Begegnung der besonderen Art, die meine Meinung zu all dem beschriebenen Tun von Grund auf ändern sollte … Detlef Alder vom Guitar Point in Maintal hatte mich eingeladen, seine drei Bursts, wie diese legendären Les Pauls genannt werden, anzuschauen und anzuspielen. Abgesehen von der Tatsache, dass die Gelegenheit, gleich drei dieser Gitarren nebeneinander spielen zu können, wahrscheinlich so schnell nicht wiederkommen wird, hat mich die Tatsache gereizt, die drei Burst-Jahrgänge direkt miteinander vergleichen zu können.

Und so sah ich mich schon bald vor der wie ein altes Schaufenster aufgemachten Vitrine im Guitar Point stehen und auf je eine 58er, 59er und 60er Gibson Les Paul in Cherry Sunburst schauen. Und ertappte mich bei dem Gefühl, dass die drei mich anschauten. Doch was ist eigentlich das Besondere an den Les-Paul-Gitarren dieser Jahrgänge, und was rechtfertigt die exorbitanten Preise, die mittlerweile dafür gezahlt werden? Ist das alles Hype, oder steckt da wirklich ein Mythos dahinter? Und wenn ja, ist der nachvollziehbar oder von Geschäftemachern gar gelenkt? Um diesem Phänomen auf die Spur zu kommen, müssen wir in die Historie dieser Gitarre eintauchen.

The Fifties

Gibson hatte seit 1952 die Les Paul Goldtop und ab 1954 die schwarze Les Paul Custom gegen die Tele- und Stratocaster des irgendwie lästigen Konkurrenten Fender ins Rennen geschickt. Seit 1957 hatte man zudem die neuen Humbucker, die Seth Lover für Gibson entwickelt hatte, auch den Les Pauls verordnet; die Goldtop bekam statt der beiden P-90s zwei, die Custom gleich drei der nun endlich nicht mehr brummenden Aggregate. Die Verkaufszahlen für Les Pauls hatten 1956 ihren Höhepunkt erreicht, mit 3129 verkauften Einheiten war allerdings das „Student“- Modell Les Paul Junior der Renner gewesen und nicht etwa die Top-of-the-line-Gitarren Goldtop und Custom.

Mitte 1957 bestand die Les-Paul-Flotte aus Les Paul Junior ($ 120), Les Paul Junior 3/4 ($ 120), Les Paul TV ($ 132), Les Paul Special ($ 179,50), Les Paul Model (Goldtop, zwei PAF-Humbucker, $ 247,50) und der Les Paul Custom (schwarz, drei PAFs, $ 375). Als 1958 die Verkäufe von Goldtop und Custom drastisch zurückgingen, entschieden die Verantwortlichen, das gesamte Les-PaulProgramm einem deutlichen Wandel zu unterziehen. So bekamen die Les Paul Junior sowie die Les Paul TV eine neue Korpusform mit zwei Cutaways.

Doch viel bedeutender waren die Änderungen, mit denen sich die Les Paul Goldtop (sie hieß offiziell Les Paul Model) konfrontiert sah: Sie wurde ab sofort in einem auffälligen Cherry Sunburst lackiert und das, wie Gibson in seiner Werbung verkündete, sogar ohne Aufpreis! Alle anderen Features, wie die beiden PAF-Pickups oder die Tune-o-matic-/Stop-Tailpiece-Konstruktion, blieben der neuen Les Paul erhalten, die übrigens erst ab Mitte 1960 den Zusatz Standard erhielt. Doch egal ob Les Paul Model oder Les Paul Standard – in die Gitarrengeschichte wird dieses Modell Jahre später als „Burst“ eingehen, die legere Abkürzung von Sunburst.

Der Wechsel von der goldenen zur SunburstLackierung war eine reine Marketing-Entscheidung, geschuldet dem Rückgang der Goldtop-Verkäufe. Man dachte, der Gold-Look wäre schuld daran, und so änderte man die Farbe der Lackierung. Aber auch, weil sich Kunden, die solche Instrumente seit nun fast 6 Jahren besaßen, beschwerten, weil das Gold abblätterte und sich Grünspan (sog. Greening) bildete. Zudem hatte man sicherlich mitbekommen, dass Fenders neues Modell, die Jazzmaster, 1958 mit einer Dreiton-Sunburst-Lackierung auf den Markt gekommen war.

Wie auch immer – auf der Summer-NAMM-Show 1958 zeigte Gibson seine ersten Bursts; doch da ahnte noch niemand, dass die neue Herrlichkeit bereits nach drei Jahren Geschichte sein würde. Dabei waren die Verkäufe, die von ihrem 1953er Peak mit 2245 verkauften Goldtops auf einige wenige hundert in 1958 abgestürzt waren (laut Gibson Shipping-Buch wurden exakt 434 Les Pauls verkauft, ab August die Cherry-Sunburst-Versionen), nach der kosmetischen Änderung tatsächlich erst einmal angestiegen. So verkaufte man z. B. 1959 immerhin 643 Stück, und 1960 derer 635 – zu wenig zum leben, zu viel zum Sterben.

Doch Ende 1960 erklärte Gibson das Cherry-Sunburst-Experiment dann doch für gescheitert und entschied, die komplette Gitarre einer Revision zu unterziehen. Das Ergebnis in Gestalt der SG/Les Paul, der späteren SG, ist bekannt, die Les Paul in ihrer ursprünglichen Form hatte schlichtweg aufgehört zu existierten. Gerade mal ca. 1500 Bursts sind zwischen 1958 und 1960 gebaut worden – und diese Gitarren lassen heute Musiker und Sammler in aller Welt nicht mehr in Ruhe schlafen.

England

Der Dornröschenschlaf der Les Paul war jedoch nicht von allzu langer Dauer; interessant nur, dass die Prinzen, die die Les Paul stürmisch wachküssten, in der alten Welt auf einer fernen Insel im Atlantik namens England lebten. Sie hatten lange Jahre des Darbens hinter sich, denn die britische Regierung hatte 1951 ein Importverbot von Musikinstrumenten, Schallplatten und einigen Luxusgütern aus der „Dollar-Zone“ verordnet, was zur Folge hatte, dass Markennamen wie Hofner, Egmond oder Framus in England bekannter als Gibson oder Fender waren.

Erst Anfang der 60er-Jahre tauchten die ersten amerikanischen Instrumente in den Läden auf – zu Preisen, die die der europäischen Instrumente um das Vielfache übertrafen. Doch die Gitarristen der englischen Metropole wollten die Instrumente spielen, mit denen in den 50er-Jahren Musikgeschichte geschrieben wurde, koste es, was es wolle. Der Blues, der Rock ’n’ Roll und auch die moderne Country-Musik wurde mit amerikanischen Gitarren gespielt, und die hatten die Standards gesetzt. Das war ein Image-Pfund, dem keine der europäischen Marken etwas Gleichwertiges entgegensetzen konnte.

Albert Lee und Jimmy Page waren die ersten bekannteren Gitarristen, die ihre Jobs mit Les Pauls verrichteten; beide hatten sich die Les Paul Custom besorgt, die mit ihren drei Pickups die nötige Vielseitigkeit für ihre Studiojobs bot. Die Auswahl an Les Pauls war in England sehr gering, denn durch die Tatsache, dass Gibson die Gitarre nicht mehr baute, war diese nur auf dem Second-HandMarkt erhältlich. Und ehe eine SecondHand-Les-Paul von den USA nach England kam, mussten schon einige Zufälle mitspielen.

Der erste wirklich bekannte Gitarrist auf der Les-Paul-Landkarte war jedoch Keith Richards! Seine Band The Rolling Stones war seit 1964 groß im Geschäft, sodass es ihm ein Leichtes war, seine Harmony Meteor und die Epiphone Casino auf der ersten US-Tour der Rolling Stones durch eine Gibson Les Paul in Cherry-Sunburst (mit Bigsby) zu ersetzen. Als Richards im gleichen Jahr in der populären Ed-Sullivan-Show eben die Les Paul spielte, schlug dies wie eine Bombe im amerikanischen Gitarristenlager ein, das sich natürlich geschlossen vor den Fernsehern versammelt hatte, um die neue, englische Supergroup zu erleben. Was war das denn für eine Gitarre? Sie war in keinem aktuellen Katalog, in keinem Shop in den USA zu sehen?

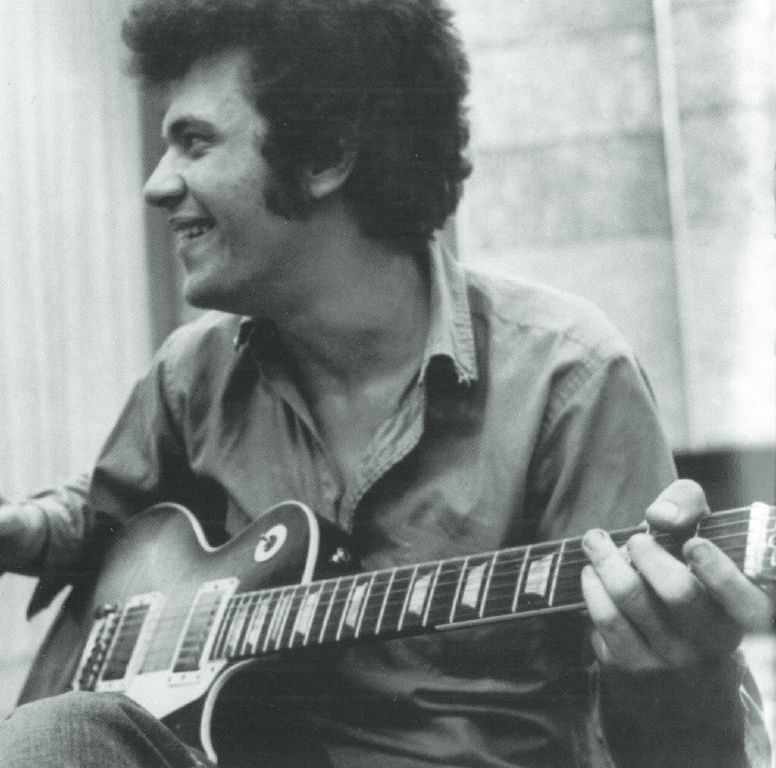

Was ein knappes Jahr später in England passierte, gilt für viele als der eigentliche Wendepunkt der Les-Paul-Geschichte. Eric Clapton war seit April 1965 Mitglied von John Mayall’s Blues Breakers. Die ersten Mayall-Gigs spielte er noch mit der Telecaster aus seinen Yardbirds-Zeiten, doch er hatte einen anderen Sound im Kopf. Vielleicht hatte Keith Richards ihm da schon seine neue Gitarre gezeigt? Es kursiert aber auch diese Geschichte: Freddie Kings Platten-cover zu ‚Let’s Hide Away and Dance Away‘ zeigte den Gitarristen mit einer Les Paul Goldtop, der Gitarre, die in amerikanischen Blues-Kreisen gerne gespielt wurde – und vermutlich hatte Clapton dieses Bild im Kopf, als er im Londoner West End shoppen ging und für 130 britische Pfund zwar keine Goldtop, aber immerhin eine Les Paul in Cherry Sunburst, Jahrgang 1960, erstand.

Und nun zusammen mit seinem neuen Verstärker, einem Marshall-JTM-45-Combo, bereit war, Geschichte zu schreiben. Wenig später wurde er sogar Gott gleichgestellt. Was war denn hier passiert? Nicht mehr und nicht weniger, als dass Clapton den Sound und die Rolle der E-Gitarre neu definierte – eine ähnliche Pioniertat wie sie etwa 30 Jahre vorher Charlie Christian gelang. Das Ergebnis der Kombination Clapton + Marshall + Les Paul + Blues war so signifikant, dass es bis heute die Messlatte darstellt, was die Essenz des Les-Paul-Sounds an sich angeht! Dieser neue Sound war dank der Les Paul und dem voll aufgedrehten Marshall-Combo so fett und Sustain-reich, das kannte man bis dato noch nicht. Dazu kam die musikalische Freiheit, die John Mayall seinem talentierten Gitarristen ließ, um seine langen Improvisationen zu spielen, was bisher nur im Jazz üblich war.

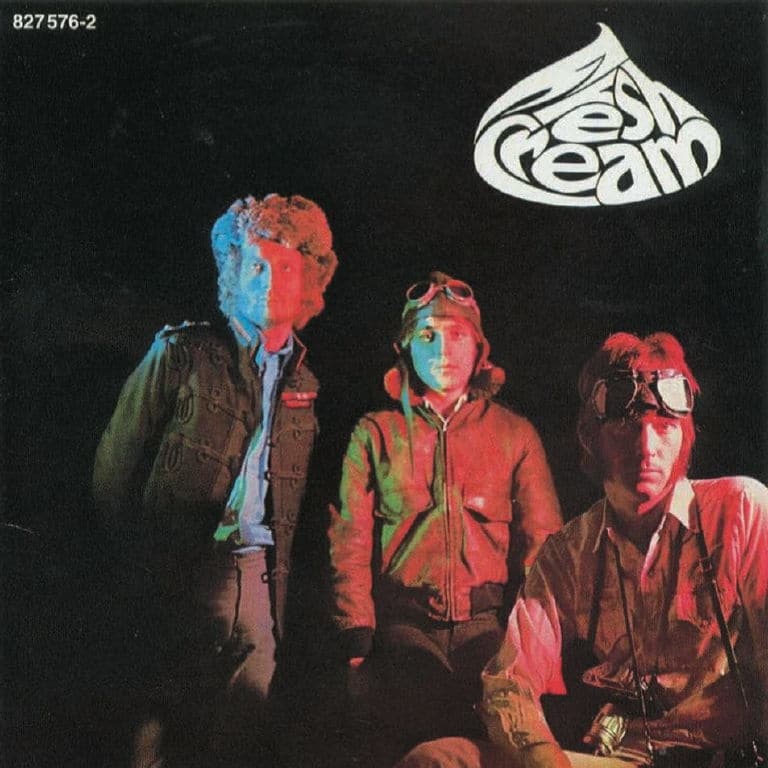

Claptons erste Les Paul ist die am meisten verehrte und verherrlichte überhaupt. Und dies nicht nur, weil Clapton mit ihr sein vielleicht wichtigstes Album aufnahm, sondern auch, weil er sie nicht allzu lange besaß. Denn sie wurde ihm 1966 gestohlen, als er mit seiner neuen Band Cream für die ersten Auftritte probte. Clapton, der nur diese eine Gitarre besaß, spielte auf den ersten Gigs mit Cream eine Les Paul mit Bigsby, vermutlich eine Leihgabe von Keith Richards. Kuriose Fußnote: Diese Bigsby-Burst verkaufte Richards 1967 an den damaligen Gitarristen der John-Mayall-Band, Mick Taylor, der die Les Paul wiederum zu den Stones mitbrachte, als er dort 1969 Brian Jones ersetzte.

Clapton wiederum konnte im September 1966 Andy Summers, den späteren Police-Gitarristen, überreden, ihm seine Les Paul Sunburst zu verkaufen. ‚Fresh Cream‘ wurde mit dieser Les Paul aufgenommen, und dieses Album samt der ausgekoppelten Single ‚I Feel Free‘ sind weitere Meilensteine, die den Mythos Les Paul Sunburst mit begründeten.

In den USA tauschte Mike Bloomfield, der Gitarrist der Paul Butterfield Blues Band und seiner eigenen Band Electric Flag, mit dem Gitarrenbauer Dan Erlewine seine Les Paul Goldtop mit P-90s gegen eine Burst plus 100 US-Dollar. Eine Session mit Clapton zwischen zwei Cream-Auftritten in USA hatte hier den Ausschlag gegeben. Bloomfield etablierte nicht nur den Les-Paul-&-Fender-Twin-Sound, sondern war der Auslöser, dass nun auch die Amerikaner in eine Les-PaulHysterie verfielen, die letzten Endes auch Gibson erreichte. Hier bemühte man sich ab 1968, die lauten Forderungen nach neuen Les Pauls zu erfüllen, packte die Sache jedoch total falsch an. Doch das ist eine andere Geschichte. Bloomfields Les Paul erlitt übrigens das gleiche Schicksal wie die Beano-Burst und auch Claptons zweite, die Summers-Burst – sie alle wurden gestohlen und sind nie wieder aufgetaucht.

Im Gefolge von – oder aufgrund ihrer Bewunderung für – Clapton haben viele Gitarristen die Les Paul endgültig für immer in der Geschichte festschrieben: Jeff Beck, Billy Gibbons, Jimmy Page, Peter Green, Paul Kossoff, Duane Allman, Joe Perry, Gary Moore, Don Felder, Joe Walsh, und auch Slash, der mit dem Erfolg von Guns N’ Roses der Les Paul an sich in den Achtzigern noch einmal einen gewaltigen Afterburner verpasste, obwohl er anfangs „nur“ die Kopie einer Burst spielte. Paul McCartney hat eins der wenigen – man sagt, es gäbe überhaupt nur eine Hand voll – Linkshänder-Exemplare, die er heute immer noch spielt. Die Gitarre hatte seine Frau Linda ihm bei Gruhn gekauft. Heute ragt Joe Bonamassa aus der Masse der BluesRock-Gitarristen heraus – und auch er hat längst sein Herz an die Burst verloren. Gerüchten zufolge besitzt er bereits vier dieser Gitarren, und die Tendenz geht wohl zur fünften.

Aber warum?

Doch warum aber soll z. B. eine 1958er Les Paul Sunburst besser klingen als eine 1957er Les Paul Goldtop, die bis auf die Farbe des Lacks exakt die gleichen Features wie die Burst aufweist? Und warum sollen die Gitarrenbauer von heute, allen voran Gibson selbst, nicht mehr in der Lage sein, eine so gut klingende Les Paul zu bauen? Fragen, die polarisieren, Fragen, auf die es bisher kaum konkrete Antworten gab. Neulich habe ich gelesen, dass jemand die Gitarrengeschichte mit einem großen X verglichen hat – ganz oben an der Schere befände sich der Gitarrenbau von heute, ganz unten lägen seine Anfänge. Und in der Mitte, also an der Stelle, an der sich die beiden Linien kreuzten, stünde die 1959 Les Paul, die Stradivari aller E-Gitarren, die Kulmination all dessen, was eine E-Gitarre ausmacht, der Holy Grail. War es vielleicht doch so, dass 1958 bis 1960 einige Faktoren zur richtigen Zeit am richtigen Ort zusammengekommen sind?

Konstruktion

Das System Les Paul setzt sich wie fast alle anderen E-Gitarren auch aus drei Komponenten-Gruppen zusammen: Holz, Hardware und Elektronik. Der Korpus einer Burst wurde aus relativ leichtem, einteiligem Mahagoni gefertigt, auf dem zwei mittig zusammengefügte Ahorn-Teile eine gewölbte Decke formen. (Bei den deckend lackierten Goldtops und Customs bestanden die Decken übrigens auch mal aus drei Stücken oder sie waren nicht zwangsläufig mittig verleimt) Auch der Hals hat Mahagoni als Basis-Material, auf ihn ist ein Griffbrett aus brasilianischem Palisander geleimt. Das Mahagoni (Swietenia Humilis) stammte damals aus British Honduras, dem heutigen Belize, einem kleinen, mittelamerikanischen Staat, wo es in einem relativ trockenen Boden aufwuchs und ständig dem Wind ausgesetzt war.

Aus Michigan, einem US-Staat an der kanadischen Grenze, kam in der Regel das Ahorn, das für die Decke verwendet wurde – auf trockenem Boden in einem relativ kalten und trockenen Klima aufgewachsen. Die Verbindung zum Korpus erfolgt über das Einleimen eines längeren Zapfens, der weit bis etwa in die Mitte der Ausfräsung des Hals-Pickups reicht. Der Leim, den Gibson damals benutze, war Haut- oder Knochenleim, also organischen Ursprungs; er soll im Gegensatz zu modernen, synthetischen Leimen tiefer ins Holz einsinken und glashart aushärten. Ein relativ kleiner Prozentsatz (ca. 30%) der ca. 1500 Les Paul Sunbursts weist eine auffällige Flammung der Decke auf.

Man darf davon ausgehen, dass Gibson einfach das Ahorn verwendete, was gerade lieferbar und günstig war; und geflammtes Ahorn war günstiger, weil der Möbelbau es aufgrund seiner größeren Instabilität nicht gebrauchen konnte. Doch die Gitarristen entdeckten irgendwann die besondere optische Wirkung, insbesondere, wenn das Ahorn mit stehenden Jahresringen aufgesägt wurde; hier erzeugte die quer oder schräg zur Maserung verlaufende Flammung dramatische optische Effekte, mit einer Dreidimensionalität, die sich, je nach Blick- und Lichteinfallwinkel, wie ein Hologramm ändert.

Heute bestimmt die Flammung der Decke entscheidend den Preis der Gitarre mit; da wird für eine „Figured Top“ mitunter über $ 100.000 mehr gezahlt, als für eine ansonsten gleiche „plain top“! Zu der reizvollen Optik der Ahorndecke trug die Cherry-Sunburst-Lackierung, die Gibson in dieser Art erstmals für die Les Pauls anwendete, entscheidend bei. Die spezielle Art der Lackierung (ohne Porenfüller, ohne Beize, mit gelb eingefärbtem, transparentem und lichtdurchlässigem roten Nitro-Lack) „feuerte“ die Flammung noch zusätzlich an.

Der rote Lack hatte allerdings einen Fehler: Er war nicht farbecht und blich mit der Zeit bei Tageslicht und Sonne aus – so sehr, dass Gibson kurz nach Vorstellung der ersten Sunburst Les Pauls eine Mitteilung an seine Händler verschickte, die neue Gitarre doch bitte nicht in Schaufenstern auszustellen. Dennoch sind ein Großteil der Bursts heute ausgeblichen, was wiederum dazu führt, dass eben keine der ca. 1500 Exemplare so aussieht wie die andere. Erst Mitte 1960 verwendete Gibson einen stabileren roten Lack, der nicht so leicht ausblich und oft einen Hauch von Orange in sich trug, was diesen Gitarren den Namen Tangerine Burst einbrachte. Die einzelnen

Ausbleichphasen des roten Lacks haben von Sammlern treffende Namen bekommen:

- Cherry Sunburst – kräftiges, noch nicht verblichenes Rot.

- Faded Cherry Sunburst – deutliche Ausbleichung des Rot.

- Teaburst – kaum noch sichtbares Rot, das bereits ins Bräunliche tendiert.

- Greenburst – eher seltene Färbung, die dann eintreten kann, wenn das Rot sehr schnell und deutlich ausgeblichen ist.

- Honeyburst – nur noch geringe Rot-Anteile sind sichtbar.

- Lemon Drop – kein Rot mehr sichtbar.

- Darkburst – wenn statt des Cherry sehr dunkles Rot verwendet wurde, um optische Fehler des Ahorns zu kaschieren.

- Tobacco Burst – ausgeblichenes Darkburst.

Zentraler Teil der Hardware war der ABR-1 Tune-o-matic-Steg, von Gibson im Jahr 1954 erstmalig vorgestellt. Dieser Steg bestand aus vernickeltem Zinkguss mit sechs Messing-Saitenreitern, die Saiten wurden in einem vernickelten Stop-Tailpiece aus leichtem Aluminium verankert.

Und dann sind da ja noch die Pickups – ein weiteres, heiß diskutiertes Thema der Vergangenheit und Gegenwart. Die sogenannten PAF-Tonabnehmer (= patent applied for, zum Patent angemeldet) bestanden aus zwei Spulen, die unterschiedlich gewickelt und gepolt waren und so für Brummfreiheit sorgten. Die Spulen selbst waren aus Enamel-Draht in 42er Stärke gewickelt, unter ihnen lagen Alnico-II- oder V-Magnete, je nachdem, was der Lieferant zur Verfügung hatte. Ein Stück Holz diente als Abstandhalter, und dann es gibt noch eine Grundplatte und eine Kappe aus Nickel-Silber, eine Legierung aus Kupfer und Nickel, die laut Seth Lover die Höhen nicht bedämpfte.

1959 wurden neben schwarzen, die eine zeitlang nicht lieferbar waren, auch cremefarbene Spulenkörper verwendet, manchmal in Kombination (Zebra), manchmal waren beide creme-farben (sehr gesucht) oder eben auch weiterhin schwarz. Die Spulen wurden mit einfachen Maschinen gewickelt, der Draht von Hand geführt, jeweils ca. 5000 Umdrehungen kamen auf eine Spule. Untersuchungen haben bewiesen, dass kaum ein PAF exakt dem anderen gleicht.

Es ist erwiesen und es ist beruhigend, dass nicht jede der der ca. 1500 Bursts mit diesem himmlischen Sound gesegnet ist, von dem Musiker und Sammler gerne sprechen. Man spricht von der Faustregel, dass nur eine von 15 alten Les Pauls eben diesen Sound hat, der mir auch bei meiner Begegnung mit den drei Gitarren im Guitar Point begegnen sollte.

Heute

Um es kurz zu machen: Nicht alles, was an einer alten Les Paul dran ist, ist heute state of the art. Die ABR-1-Brücke aus Zinkguss ist so ein Beispiel, der Nylon-Sattel ein zweites. Heute ist ein Knochen- oder synthetischer Sattel das Maß aller Dinge, und auch in Sachen Brücke gibt es Hersteller, die stabilere, technisch ausgereiftere und schönere Aggregate anbieten. Dennoch ist der Sound einer alten Les Paul wie immer die Summe aller Einzelkomponenten, und da gehören eben auch diese aus heutiger Sicht vielleicht unvollkommenen Teile unweigerlich dazu. Die Serienfertigung wird zudem immer mehr mit dem Holzmangel konfrontiert.

Swietenia macrophylla, dieses Mahagoni aus Belize, ist teuer geworden, ebenso das südamerikanische Swietenia macrophylla, denn es gehört mittlerweile zu den geschützten Holzarten und darf nur noch mit Cites-Papieren, die seine Herkunft nachweisen, gehandelt werden. Ersatzhölzer sind oftmals Cedro oder andere, schwerere Mahagoni-Arten. Auch die heute gerne verwendeten Nitro-Lacke, in denen Plastizide und Acryl-Beimischungen für Stabiltät sorgen sollen, haben mit den alten Lacken nicht mehr viel gemeinsam.

Die Pickups sind vielleicht noch am ehesten zu reproduzieren, wenn man auf die richtige Wickelmethode, die Art der Verkabelung, die Kondensatoren (Bumble Bees) etc. achtet und wenn man ein gewiefter GitarrenElektroniker ist. Und die soll es ja geben. Ein guter Gitarrenbauer ist jedoch in der Lage, die Einzelkomponenten des Systems Les Paul so zu kombinieren, dass dabei eine Gitarre herauskommt, die an die klanglichen Qualitäten einer guten, alten Les Paul heranreicht. Das beweist z. B. der Gibson Custom Shop mit seinen neuen Collectors-ChoiceModellen. Wobei aufgrund der Tatsache, dass einige der alten Materialien nicht mehr verfügbar sind (z. B. Rio-Palisander für das Griffbrett), die Gitarrenbauer geschickt abwägen müssen, welche Parts sie zu einem System zusammenfügen müssen.

Klingt z. B. ein Knochensattel in Kombination mit einem Griffbrett aus indischem Palisander ähnlich wie der Nylonsattel und das Griffbrett aus dem heute nicht mehr verfügbaren Rio-Palisander? Oder belässt man es (wie der Gibson Custom Shop) beim Nylonsattel und holt die Klarheit und Dynamik, die das brasilianische dem indischen Palisander voraus hat, vielleicht irgendwo anders auf? Für eine moderne, serielle Fertigung in großem Stil sind diese Ansprüche jedoch zu ambitioniert, schon allein aus wirtschaftlichen Gründen; das beweisen nicht zuletzt die Unterschiede in der Klangqualität des normalen Gibson-Custom-Shop-Programms.

Aus diesem Grunde ist es also durchaus nachvollziehbar, dass jemand, den das Thema Les Paul Cherry Sunburst gepackt hat, sich seine neue Gibson Les Paul eben auf alt tunen lässt. Immerhin hat er dann immer noch eine echte Gibson, auch wenn der beauftragte Gitarrenbauer massive Eingriffe in das Serienprodukt vornimmt. Von dem bleibt oft nur noch das reine Holz übrig und wird mit neuem Lack, alter Hardware und Elektronik inklusive originaler PAF-Pickups bestückt. Kollege Udo Pipper hat in mehreren Workshop-Artikeln bewiesen, dass man sich so schrittweise dem Klang einer echten Burst durchaus erfolgreich annähern kann.

Doch selbst der beste Gitarrenbauer ist nicht in der Lage, seinem Produkt den Mythos einzupflanzen, den eine echte, alte Les Paul mitbringt. Mythos ist wie Kunst – man kann ihn nicht erschöpfend erklären, man kann ihn nicht begreifen, man kann ihn nur erspüren. Für viele ist Mythos nicht wichtig, für Sammler und Liebhaber jedoch umso mehr. Und genau diesen Mythos haben die alten Les Pauls für immer allen zeitgenössischen Derivaten voraus.

Der Mythos der Les Paul Cherry Sunburst setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

- Die wechselhafte Geschichte, daraus resultierend ihre geringe Verfügbarkeit

- Die musikalischen Meilensteine, die mit ihr eingespielt wurden

- Die Optik und die daraus resultierende Individualität (keine Burst ist wie die andere)

- Der Sound

All diese Faktoren treffen in ihrer Gesamtheit auf keine andere Gitarre zu. Vielleicht sind eine 58er Gibson Explorer oder Flying V noch teurer, weil noch seltener, sicher gibt es 57er Les Paul Goldtops, die genauso gut klingen wie eine 58er Burst, aber selbst diese ohne Zweifel außerordentlichen Instrumente reichen nur in diesen Teilbereichen an den Mythos der alten Les Pauls heran. Als Besitzer einer Les Paul Cherry Sunburst ist man direkt verbunden mit der Musikgeschichte, hat die gleiche Gitarre wie ein gutes Dutzend der bekanntesten Rock-Stars. Außerdem gehört man zu einem geschlossenen Zirkel, dessen Eintrittskarte so viel kostet wie ein Ein- bis Zweifamilienhaus.

Solch ein hoher Preis alleine bewirkt schon Mythos. Typische Burst-Sammler können nicht zur Ruhe kommen. Sie werden verfolgt von dem Gedanken, dass es irgendwo da draußen eine Burst geben könnte, die noch besser klingt, deren Flammung noch dreidimensionaler erscheint, die noch besser in der Hand liegt, die einfach noch perfekter ist als die, die man schon hat. Es liegt in der Natur des Sammlers, mit dem Erwerb eines Stückes sein Augenmerk sofort auf mögliche neue Beute auszurichten. Und die Tatsache, dass sich die Eigenschaften der Cherry-Sunburst-Les-Pauls so vielschichtig darstellen, macht sie noch begehrenswerter. So begehrenswert, dass es weitaus mehr von ihnen geben soll, als Gibson damals gebaut hat.

Namen

Mindestens die Hälfte der alten Les Pauls haben inzwischen Namen bekommen, was die enge Beziehung der Besitzer zu ihnen dokumentiert. Die bekannteste ist sicherlich Billy Gibbons’ Pearly Gates, die vielleicht schönste hört auf den Namen Sandy und gehört dem bekannten Les-Paul-Sammler Tom Wittrock, der u. a. auch Gloria, Donna, Curly, Burly und The Other Woman besitzt, während seine Ex namens Goldie neulich an Joe Bonamassa ging. Eine wahre Schönheit soll auch Gladys sein, die dem amerikanischen Burst-Spezi Joe Ganzler gehört, eine der berühmtesten ist die Brockburst des amerikanischen Sammlers Vic Da Pra. Der japanische Sammler und Musiker Kunio Kushida hat unter anderem Bursts mit den wohlklingenden Namen Amanda, Nancy und Jessica, während Jimmy Page seine Bursts schlicht nummeriert hat: No. 1 und No. 2. In einem US-Laden wird zurzeit eine wunderschöne 59er mit dem Namen Rosalie angeboten, während eine Burst, die lange in Deutschland unterwegs war, mittlerweile in Amerika auf den Namen Bearded Lady hört – wegen des Bigsby-Schattens auf der Decke.

Preise

Ach ja, von Preisen haben wir ja noch gar nicht geredet. Burst-Preise erfährt man in der Regel auch nicht, zumindest nicht als Außenstehender. Es gibt einen kleinen Kreis von Leuten, man spricht von einem guten Dutzend weltweit, die als erste informiert werden, wenn eine Burst angeboten wird. Eher selten taucht mal eine auf der Internetseite eines Ladens oder bei großen Auktionshäusern wie Sotheby’s oder Christie’s auf. Die Faktoren, die den Preis einer Burst bestimmen, sind der (Original-)Zustand, die Intensität des roten Farbanteils, die Intensität der Flammung und der VIP-Faktor, z. B. wenn die Gitarre einem bekannten Musiker gehört hat. Im Vintage Price Guide sind folgende Preise gelistet, die durchaus realistisch sein sollen:

1958 Les Paul Cherry Sunburst

- mit geflammter Decke: $ 260.000 bis $ 325.000

- mit wenig geflammter Decke: $ 180.000 bis $ 230.000

- ohne Flammung: $ 140.000 bis $ 170.000

1959 Les Paul Cherry Sunburst

- mit geflammter Decke: $ 270.000 bis $ 340.000

- mit wenig geflammter Decke: $ 200.000 bis $ 250.000

- ohne Flammung: $ 150.000 bis $ 180.000

1960 Les Paul Cherry Sunburst

- mit geflammter Decke: $ 210.000 bis $ 260.000

- mit wenig geflammter Decke: $ 160.000 bis $ 200.000

- ohne Flammung: $ 125.000 bis $ 160.000

Diese Preise gelten für komplett originale Gitarren inkl. Original-Koffer, die Preisspanne markiert auf der einen Seite einen nahezu Neu-, auf der anderen einen guten Gebrauchtzustand. Ist die rote Farbe teilweise oder ganz verblichen, muss mit etwa 10% Abzug gerechnet werden. 10 bis 15% weniger sind Gitarren wert, die ein Bigsby montiert haben. Immerhin 15% aller damals gebauten Les Paul Sunburst hatten ab Werk ein Bigsby

Realität

Zurück zur Realität – und hin zu den drei Bursts, die in Detlef Alders Guitar Point stehen. Zumindest zwei dieser drei Gitarren haben viel zu erzählen, Geschichten, die zum Teil so wundersam anmuten wie die Flammung ihrer Ahorndecken.

Ser.-Nr.: 8 6787

Die 1958er Les Paul hat die Wandlung einer Cherry Sunburst zu einer eleganten Teaburst hinter sich. Das Rot ist nicht mehr zu sehen, ein dunkler Rand umrahmt dezent den im typischen Amber gealterten Klarlack. Bis auf zwei Neubundierungen ist die Gitarre im Originalzustand. Bevor die Gitarre nach Deutschland gekommen ist, gehörte sie dem in diesem Jahr verstorbenen amerikanischen Gitarristen Ronnie Montrose, der für Van Morrison, Boz Scaggs und Herbie Hancock in die Saiten griff, bevor er in die Edgar Winter Group einstieg und danach seine eigenen Bands Montrose (mit einem gewissen Sammy Hagar als Sänger) und Gamma gründete.

1979 fand die Les Paul den Weg nach Deutschland und wurde in den Händen eines bekannten Studiogitarristen zur am meisten aufgenommenen Gitarre hierzulande. Der Klang dieser alten Dame, deren Hals recht satt in der Hand liegt, ist sehr, sehr beeindruckend. Ein unglaublich frischer und klarer Ton, der den Atem des alten Holzes förmlich transportiert, und die ehrliche Trockenheit des Klangs löst Bewunderung und nahezu Ehrfurcht aus. Bin ich das, der hier spielt, oder spielt diese Gitarre mich? Ihr Klang hat alles, und noch mehr: eine wunderbar auflösende Transparenz in allen Frequenzbereichen und in allen Lagen, und eine ausgesprochen feinfühlige Dynamik.

Auch in den hohen Lagen ist das Sustain ungebrochen stark und souverän, und verzerrt der Verstärker, entwickelt die 58er deutlich nachvollziehbar einen ausdrucksstarken, sehr vokal ausgeprägten Grund-Sound, der sich mit allem, was der Gitarrist zur Verfü- gung hat, formen lässt. Interaktion Deluxe. Beide Pickups liefern qualitativ gleichwertige Sounds, deren Bandbreite unwahrscheinlich groß ist, und das alles lässt sich sehr effektiv mit den vier Reglern in weitere Sound-Welten aufsplitten. Diese 1958 Les Paul ist eine Klasse für sich, und diese Klasse ist überhaupt nicht an Genres und Spielstilistiken gebunden. Mannomann.

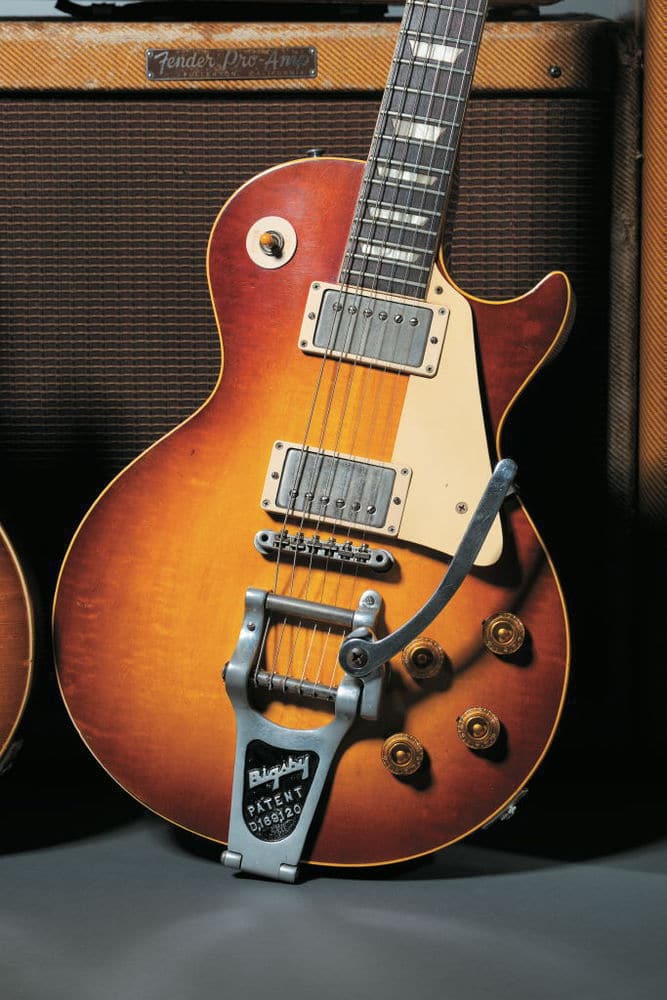

Ser.-Nr.: 9 0890

Mit einem Bigsby bewehrt und in einem Faded Cherry Sunburst wie aus dem Bilderbuch kommt das 59er Les Paul Model (noch hieß sie nicht Standard). Die unterschiedlichen Positionen, in denen wir die Gitarre fotografierten, ließen jedes Mal eine andere Art der Flammung erkennen – sehr beeindruckend, und längst nicht so aufdringlich wie so manche „highly figured“ Gitarrendecke von heute. Die Gitarre ist bis auf die Bünde im Originalzustand und hat ebenfalls eine interessante Geschichte zu erzählen. Zu Schüler- und Highschool-Zeiten hat der erste Besitzer die Les Paul in einer Bigband gespielt, aber nach dieser Zeit das Interesse an Musik verloren, und die Gitarre wanderte unters Bett. Als seine kleine Nichte Interesse am Gitarrenspiel zeigte und Unterricht bekommen sollte, stellte ihr Onkel ihr seine alte Gitarre zur Verfügung. Und fortan fuhr die kleine Nichte monatelang mit öffentlichen Verkehrsmitteln und einer 1959 Burst im Koffer zum Gitarrenunterricht!

Erst als sie die Les Paul in einen Musikladen brachte, weil ihr eine Saite gerissen war, wurde allen Beteiligten klar, um was für ein Instrument es sich hier handelte. Nach eingehender Familienberatung entschloss man sich, die Les Paul zu veräußern – und so fand sie über eine weitere Zwischenstation den Weg nach Maintal zu Guitar Point. Der 59er Hals fühlt sich überraschend moderat an – völlig anders, als ich das Profil von einer 59er Reissue interpretiert sah. Gar nicht so klobig, sondern eher „genau richtig“, sogar eine kleine Idee griffiger als das Profil der 58er Les Paul. Klanglich war vor allem der Sound des Steg-Pickups der reine Wahnsinn – offen, satt, brillant, mit starkem vokalem Charakter und etwas mehr Lautstärke als die 58er. Die cleanen Sounds belegen, das hier weniger Holzklang übertragen wurde als bei der 58er, und dass der HalsPickup irgendwie nur normal erschien. Auch gut, aber gegen die Sonderklasse des StegPickups halt eben nur normal.

Ser.-Nr. 0 7453

Das Wunderbare an der Begegnung mit diesen drei Bursts ist neben den verschiedenen klanglichen Eindrücken auch die Tatsache, dass man sehr genau verfolgen kann, wie sich diese drei Produktionsjahre unterscheiden: z. B. die unterschiedlichen Halsprofile, oder die verschiedenen Rottöne sowie die unterschiedlich lauten Pickups. Das 60s Halsprofil ist denn auch deutlich dünner als das der beiden anderen. Dafür geht es klanglich hier ganz anders zu, denn die 60er Les Paul ist deutlich die aggressivste dieses Trios; sie geht mit einer schnellen Dynamik fast schon bissig zur Sache, sie klingt für meine Ohren ganz stark nach Classic Rock im Allgemeinen und Led Zeppelin im Besonderen. Die leichten Holzanteile im Klang machen sich bei weniger verzerrten Sounds gut bemerkbar und sorgen dort für Transparenz und Glanz. Auch diese Les Paul ist in allen Lagen vollwertig, die Töne stehen auch in den oberen Registern wie eine Eins, und das auch bei wenig Verzerrung.

[3987]